Текст и фотографии Уильяма Брумфилда

Двести пятьдесят лет назад на усадьбе Шереметьевых в Кусково был завершён один из самых значительных памятников архитектуры эпохи Екатерины Великой. Примечательно, что это изысканное произведение архитектурного искусства представляет собой бревенчатое строение, которое сумело сохраниться, несмотря на бурную историю Москвы. Расположенное к северу от исторического центра Москвы, село Кусково было приобретено в 1715 году Борисом Шереметевым — ближайшим соратником Петра I и главнокомандующим в Полтавской битве. Здесь он воздвиг скромную по размерам деревянную летнюю резиденцию. Путь к величию усадьбы начался вскоре после брака его сына, Петра Борисовича Шереметьева, с Варварой Черкасской в 1743 году. Этот союз не только обеспечил одно из крупнейших частных состояний в России, но и принёс в качестве приданого крепостных архитекторов и художников, которым предстояло сыграть ключевую роль в реализации грандиозных планов по благоустройству усадьбы. Несомненно, развитию усадебной территории, расположенной рядом с черкасским имением Вешняки, способствовала близость дворца Растрелли, возведённого в Перово для императрицы Елизаветы Петровны, в том же районе к северо-востоку от Москвы.

В 1765 году Карл Бланк был назначен главным архитектором Кусково и оставался на этом посту до 1780 года. Ключевым проектом усадьбы во второй половине XVIII века стало создание величественной загородной резиденции Шереметьевых. Первые изменения в первоначальной конструкции начались ещё в 1750-х годах, а в 1755 году перед зданием был выкопан большой пруд. Однако окончательный облик дворца сформировался лишь к концу 1760-х годов под руководством Бланка. План главного фасада и большая часть интерьера были разработаны французским архитектором Шарлем де Вайи, работавшим на Екатерину Великую. Конструкция здания опиралась на фундамент из известняка и кирпича, а несущие стены были выполнены из горизонтальных рядов сосновых брёвен. Несмотря на то, что при внимательном рассмотрении можно различить текстуру деревянной обшивки, фасад создаёт впечатление каменной кладки благодаря балюстрадам под окнами и рельефным панелям, выгравированным в верхней части. Центральный портик, оформленный боковыми ризалитами с изогнутым фронтоном над ионическими колоннами и классическими декоративными элементами, вырезанными из дерева, завершается фронтоном с искусно выполненным гербом Шереметьевых.

Интерьер дворца формируют две параллельные анфилады: одна выходит на пруд и включает парадные, официальные помещения, другая обращена к регулярному парку и состоит из гостиных более камерного масштаба. Несмотря на богатое декоративное убранство, Кусково изначально не задумывалось как грандиозный дворец, который потребовал бы каменной конструкции. Большая часть внутреннего декора была либо заимствована из уже существующих дворцов Шереметьевых в Санкт-Петербурге, либо выполнена по типовым образцам, например, в оформлении паркетных полов, что свидетельствует о высоком мастерстве русских плотников. Лепные элементы изготовлены из папье-маше или гипса, а крупные архитектурные детали выполнены из искусственного мрамора. Такое иллюзионистское использование материалов, идеально соответствующее театральному характеру дворца, в котором помещения напоминают декорации с выразительной индивидуальностью и отличающимся оформлением, делает Кусково наиболее совершенным образцом французского неоклассицизма в московской архитектуре.

Главный вестибюль украшен алебастровыми вазами, гризайльными фресками с сюжетами античной мифологии, пилястрами, выполненными в технике скаглиола, и капителями из папье-маше и гипса. Из него открывается вид на главную анфиладу гостиных, среди которых выделяется Гобеленовая комната с креслами в стиле Чиппендейл, фламандскими гобеленами и бюстами Петра и Варвары Шереметьевых, созданными Федотом Шубиным. Анфилада завершается Лиловой гостиной в юго-западном углу, оформленной в насыщенной цветовой гамме. Тематическое цветовое решение каждой комнаты, задаваемое прежде всего тканями — шёлковым дамастом, атласом и парчой, — согласуется не только с соседними помещениями, но и с окружающим ландшафтом и особенностями естественного освещения, проникающего сквозь большие окна.

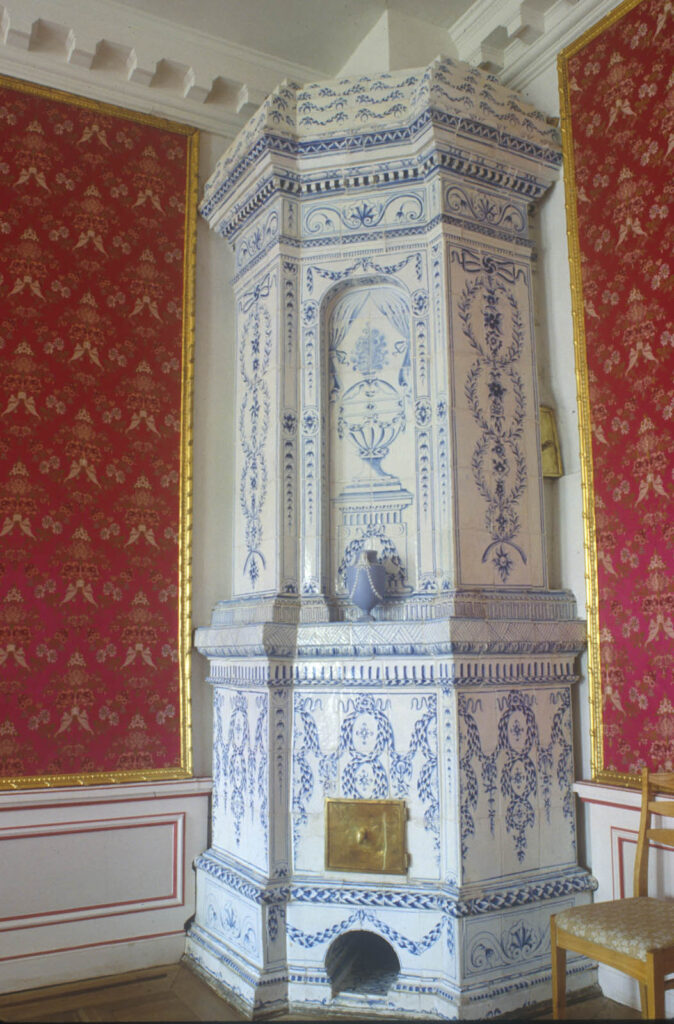

Перпендикулярно расположенная Лиловая гостиная ведёт в Парадную спальню, которая является точной копией одноимённого помещения во дворце Шереметьевых на Фонтанке в Санкт-Петербурге. Рядом с ней находится семейная спальня, соединённая с анфиладой фасада, выходящего в парк. В оформлении этого помещения присутствуют характерные русские элементы, такие как кафельная печь с орнаментальными мотивами, органично сочетающими народные традиции с неоклассическими формами.

Отсылки к героическому классицизму достигают своего апогея в Бальном зале, или Зеркальной галерее, расположенной в центре анфилады парка. Название этого пространства связано с зеркальными вставными французскими окнами внутренней стены, которые отражают свет, поступающий через аналогичные окна, выходящие в формальный парк. В главных залах Кусково зеркала использовались как средство визуального расширения пространства и усиления блеска, создаваемого естественным светом, факелами и позолоченными канделябрами — приём, который ранее активно применялся Растрелли и его предшественниками при проектировании императорских дворцов Санкт-Петербурга. Декоративное убранство Бального зала воплощает в себе иконографию усадебной культуры. В частности, потолочная роспись, выполненная Лагрене и отреставрированная в 1880-х годах, представляет собой аллегорическое прославление Петра Шереметьева, изображённого в окружении муз. Бордюры потолка украшены изображениями различных его орденов, включая кресты Святого Андрея и Святой Анны.

Героические идеалы, выраженные в классической иконографии, наиболее ярко воплощены в серии позолоченных рельефных панелей, созданных Иоганном Жюстом и размещённых по концам Бального зала. Эти панели иллюстрируют подвиги Гая Муция Сцеволы, легендарного римского героя VI века до н. э., который, потерпев неудачу в покушении на этрусского царя Порсенну, поднёс свою правую руку к огню, демонстрируя стойкость и безразличие к физической боли. В эпоху наполеоновского нашествия эта легенда приобрела в России особое значение, став символом самопожертвования и патриотической верности. Для Петра Шереметьева и его современников эти рельефные панно служили дальнейшим подтверждением идеалов античности, которым стремилась следовать российская дворянская элита.

Хотя Бальный зал занимает всю высоту здания, другие помещения вдоль анфилады парка представляют собой гостиные и имеют более низкие потолки по сравнению с парадными залами. Над этими помещениями расположена антресоль, где находились комнаты для прислуги. Эти помещения отличались низкими потолками, лишь немного превышающими человеческий рост, и освещались небольшими окнами второго уровня, тянущимися вдоль всего фасада парка. Грамотное распределение пространства в плане здания и организация передвижения между анфиладами создают своеобразную игру перспектив при движении по дому и при выходе к ступеням, ведущим в партер формального сада. В этом партере установлены два памятника, посвящённые Екатерине Великой, среди которых колонна с аллегорической статуей Минервы. Императрица посетила Кусково в 1783 году, в год, когда Пётр Шереметьев был избран на почётный пост главы московского дворянства. К тому времени парк, простиравшийся от дворца, был значительно расширен и украшен множеством павильонов, возведённых для развлечения гостей усадьбы.

Однако в 1790-е годы сын Шереметьева, Николай, утратил интерес к масштабным увеселениям, а возможно, и к самому стилю Кусково. Значительную часть своей молодости он провёл в Голландии и Франции, был хорошо знаком с последними тенденциями в западном искусстве и, что характерно для представителей богатых семейств в третьем поколении, предпочёл посвятить себя занятиям искусством, уделяя особое внимание театру. Создав в Кусково одну из лучших крепостных театральных трупп в России, Николай Шереметьев в 1792 году начал строительство дворца-театра в соседнем имении Останкино, который станет предметом отдельного этапа в богатой архитектурной истории Москвы.

Что касается Кусково, то этот шедевр пережил повреждения, нанесённые во время французской оккупации Москвы осенью 1812 года, сохранился на протяжении всего XIX века и превратился в значимый культурный объект в советский период. Удивительная история этого деревянного чуда продолжается и в новом столетии.

Книга Уильяма Брумфилда “Journeys through the Russian Empire” («Путешествия по Российской Империи») доступна на Amazon.

На рубеже двадцатого века фотограф Сергей Прокудин-Горский запечатлел Российскую империю, претерпевающую изменения вызванные индустриализацией и строительством железных дорог. Он разработал новейший для того времени метод создания цветных изображений на стеклянных пластинках. Его работы, запечатлевшие жизнь в императорской России, уникальны.

В 1918 году Прокудин-Горский уехал из России, забрав почти 2000 стеклянных негативов. В 1948 году Библиотека Конгресса США приобрела его коллекцию, которая стала важным источником для изучения дореволюционной России.

Уильям Крафт Брумфилд, ведущий специалист по русской архитектуре, начал работать с фотографиями Прокудина-Горского в 1985 году, курировал первую выставку в США и аннотировал коллекцию. В книге «Путешествия по Российской империи» он сопоставляет свои фотографии с работами Прокудина-Горского, исследуя сохранность архитектурного наследия России. Богато иллюстрированный том включает около 400 изображений, представляющих уникальное свидетельство двух выдающихся фотографов и их вклада в вопросы сохранения и культурной памяти.