Для миллионов людей, выросших в России и странах постсоветского пространства, Старый Новый год — это больше, чем просто «ещё один повод собраться». Это праздник, в котором соединились история, семейные традиции и ощущение преемственности. Особенно заметно его значение в эмиграции, где он нередко становится мостом между прошлым и настоящим.

Рубрика: История

Собор Василия Блаженного на Красной площади: символ российской стойкости

В России едва ли найдётся более узнаваемый архитектурный ориентир, чем собор Василия Блаженного на Красной площади. Каждый год десятки тысяч посетителей проходят мимо него, а многие заходят внутрь, чтобы пройти по лабиринту башен и узких переходов. Несмотря на всемирную известность, история этого сложного сооружения, освящённого 575 лет назад, по-прежнему хранит загадки. Даже имя памятника неоднозначно: от привычного народного «собора Василия Блаженного» до официального «собора Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву». В XVII веке его также называли «Иерусалимом».

Между датами и смыслами: православное и католическое Рождество в истории и в эмиграции

Рождество Христово — один из немногих праздников, который объединяет миллионы людей по всему миру, оставаясь при этом удивительно разным. В одних странах его отмечают 25 декабря, в других — 7 января. Где-то Рождество — главный семейный день года, где-то оно проходит почти незаметно, уступая место Новому году. Для верующих эмигрантов из России и других стран постсоветского пространства этот праздник часто становится точкой пересечения культур, календарей и личных историй.

4 января 1896 года: как Юта стала штатом и почему сегодня её выбирают эмигранты

4 января 1896 года на политической карте Соединённых Штатов появилась новая звезда — Юта официально стала 45-м штатом США. Этот день стал кульминацией долгого и непростого пути территории, история которой тесно связана с переселением, поиском свободы, религиозным и культурным многообразием. Прошло более века, но Юта по-прежнему остаётся штатом эмигрантов — местом, куда люди приезжают строить новую жизнь, сохраняя при этом связь со своим прошлым. В XXI веке среди этих новых жителей заметное место занимают и русскоязычные эмигранты.

Устюжна: сокровище строгановского искусства

Строгановы известны как одна из наиболее влиятельных русских династий Санкт-Петербурга XVIII–XIX веков. Их внушительный дворец, расположенный на Невском проспекте недалеко от Зимнего дворца, был возведён в 1750-е годы по проекту выдающегося императорского архитектора Бартоломео Франческо Растрелли, автора и Зимнего дворца. Прославившиеся своим роскошным образом жизни и покровительством искусствам, Строгановы происходили из крепкого северного населения Беломорья на северо-западе России. Огромное состояние, нажитое ими в XVI–XVII веках на соляной торговле, обеспечило разветвлённую сеть их предприятий, среди которых были Сольвычегодск на севере, Усолье на Каме и Нижний Новгород на Волге.

Русский холм в Сан-Франциско: история, которая начинается с кладбища

В сердце всемирно известного города Сан-Франциско находится район с загадочным названием — «Russian Hill». Многие гости города восхищаются его живописными холмами и исторической атмосферой, но мало кто знает об истинной причине появления этого необычного названия. История Русского холма берет своё начало в XIX веке, когда в этом месте находилось кладбище русских моряков. Оно было основано в период активной российско-американской колонизации Тихоокеанского побережья, и оставило заметный след в культурной жизни города.

75 лет с переезда РПЦЗ в Нью-Йорк: история и вызовы на чужбине

Русская Православная Церковь Заграницей (РПЦЗ) — уникальный феномен, объединяющий верующих русского православия вне пределов своей исторической родины. Переломный момент в её истории наступил в 1950 году, когда кафедра первой иерархии переместилась в Нью-Йорк. По сей день это событие оказывается символом сохранения идентичности и духовного богатства на чужбине. В статье мы рассматриваем исторические причины, приведшие к этому шагу, а также изучаем влияние РПЦЗ на православное сообщество в США за последние 75 лет.

Свет, который объединяет. День рождения электрической ёлочной гирлянды

Каждый декабрь мир словно делает паузу, чтобы зажечь огни. Гирлянды вспыхивают в окнах мегаполисов и маленьких городков, обвивают фасады домов, деревья, балконы и даже пальмы. Электрическая ёлочная гирлянда — привычная деталь новогоднего пейзажа — давно перестала быть просто украшением. Она стала символом праздника, памяти и связи между людьми, независимо от стран, языков и судеб. Это универсальный язык праздника, понятный без перевода, без культурных пояснений и без границ.

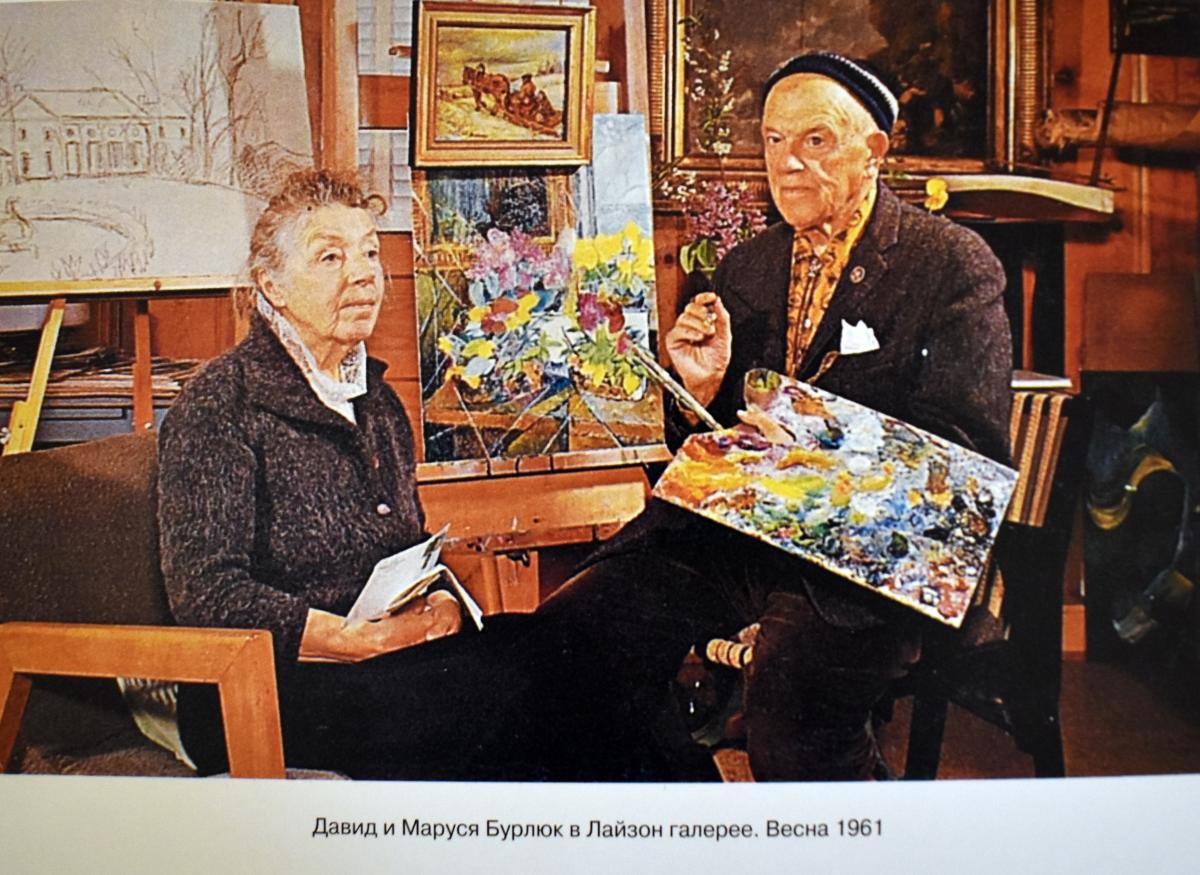

Давид Бурлюк и его путь в американском искусстве

Давид Бурлюк, известный как один из основателей русского футуризма, сыграл значительную роль в искусстве начала XX века. Его путешествие из России в США символизировало поиски новых возможностей и влияний, которые изменили как его самого, так и художественную сцену по обе стороны Атлантики. Бурлюк был не только художником, но и поэтом, уникально комбинируя визуальное искусство и литературу. В США он нашел благоприятную почву для своего самовыражения и стал передовым представителем авангардной культуры.