Текст и фотографии Уильяма Брумфильда

В моей предыдущей статье я представил обзор исторического города Владимира на реке Клязьме, основанного, согласно официальным источникам, 1035 лет назад. В XII веке владимирская земля соперничала с Киевом за роль центра политической и экономической силы восточных славян. Во второй половине XII столетия, особенно во Владимире и его окрестностях, наблюдался расцвет белокаменного зодчества — строительства из разновидности известняка. Наиболее совершенным примером этого периода, благодаря изысканной декоративной резьбе, является собор Святого Дмитрия Солунского, возведённый между 1194 и 1197 годами в составе дворцового комплекса князя Всеволода III Юрьевича, прозванного Большое Гнездо, владевшего Владимиром с 1174 по 1212 год и являвшегося внуком великого князя Владимира Мономаха.

Всеволод, проведший семь лет своей юности в Константинополе (с 1162 по 1169 год), прекрасно понимал значение архитектуры как средства выражения власти. Поддерживая строительство каменных храмов, он видел в них не только проявление религиозного чувства, но и символ политического могущества. Рельефы фасадов Дмитриевского собора воплощают этот замысел, начиная с изображения библейского царя Давида в верхней части западного фасада — главного входа. Южный фасад украшен фигурой Александра Македонского и центральным образом, который ныне отождествляют с царём Соломоном.

Наряду с этими изображениями богоизбранных властителей, резьба включает фигуры Христа, святых и персонажей Ветхого Завета. Многие каменные блоки украшены орнаментальными или геральдическими мотивами, включая львов. Особый интерес представляет аркадный фриз, опоясывающий здание и служащий фоном для статуй святых, помещённых в ниши между резными колоннами.

Военная тематика, столь важная для утверждения княжеской власти, подчёркивается изображениями Александра Македонского, царя Давида и «святых воинов» — римских офицеров, принявших мученическую смерть за веру: святого Дмитрия, Феодора Стратилата и Георгия Победоносца. Святые князья Борис и Глеб, сыновья великого князя Владимира, также представлены как мученики (на фризе западного пролёта северного фасада) и как конные воины (в верхней части восточного пролёта южного фасада).

Акцент на изображениях властителей, кажется, даже затмевает образ Христа, чьё крещение в левой закомаре южного фасада уравновешено апофеозом Александра Македонского в правой. Однако символически эти фигуры правителей и мифических героев могут пониматься как аллегории славы Христа. Образы античности и Ветхого Завета воспринимались как предвосхищение христианской истины. На северном фасаде в верхнем ряду изображений помещена группа донаторов: сам Всеволод с пятью сыновьями, один из которых, вероятно младший Святослав, сидит у него на коленях. От библейских и античных правителей к христианскому Царю передаётся идея власти, воплощённая во Всеволоде и его потомках, — и это становится лейтмотивом всей скульптурной программы.

Происхождение столь изысканного замысла остаётся предметом научных споров. Истоки его видят в романской архитектуре и пластике Центральной Европы, хотя пути их влияния на Владимир неизвестны. Отмечается также возможное воздействие кавказских традиций Грузии и Армении, а также византийской художественной культуры, знакомство с которой князь Всеволод получил во время пребывания в Константинополе.

Менее чем через полвека после завершения собора Владимир подвергся разорению в результате монгольского нашествия. В феврале 1238 года город был взят и опустошён; великий князь Юрий, сын Всеволода, погиб вскоре после в решающем сражении. Несмотря на позднейшие ремонты и перестройки, облик собора в целом сохранился. Переломным моментом стало посещение города императором Николаем I в 1834 году. Потрясённый состоянием памятника, он распорядился восстановить храм «в первоначальном виде». Однако это «первоначальное состояние» было определено без достаточной научной точности, и в 1837–1839 годах были снесены некоторые пристройки — колокольня и внешняя галерея с лестницами, окружавшая храм с трёх сторон. При реставрации часть резных блоков заменили новыми, изменив при этом их расположение.

Эти переделки усилили декоративное впечатление фасадов, но привели к утрате ряда оригинальных деталей из-за отсутствия документирования. Внутренние работы 1840–1847 годов также сопровождались потерями, хотя в своде под хоровой галереей сохранился небольшой участок византийской фрески.

После революции собор исследовал выдающийся искусствовед Игорь Грабарь, подтвердивший в 1918 году наличие фресок XII века и позднейших росписей XIX века, в том числе сцены Страшного суда с изображением апостолов. В 1919 году храм был превращён в музей, однако его конструктивная устойчивость оказалась под угрозой: демонтаж внешних галерей ослабил стены. Опасность разрушения была столь серьёзной, что уже в 1941 году, в первые месяцы войны, были предприняты работы по укреплению фундамента.

Известняковая резьба пострадала и от последующих десятилетий промышленного загрязнения и кислотных дождей. На рубеже XX века после длительных исследований фасады покрыли специальным защитным составом. Сравнение фотографий 1972 и 2009 годов наглядно демонстрирует различие состояния поверхности. Несмотря на пережитые века, войны и революции, скульптурное убранство собора Святого Дмитрия остаётся живым свидетельством вдохновения и мастерства средневековых зодчих. Сегодня этот храм входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

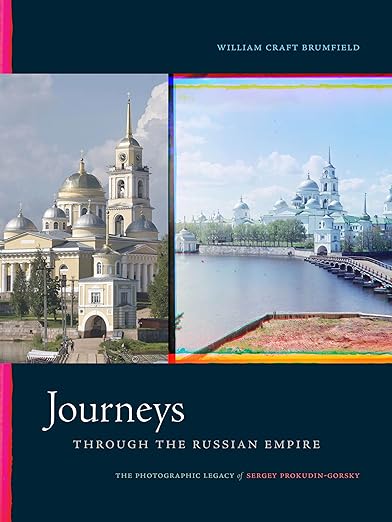

Книга Уильяма Брумфилда “Journeys through the Russian Empire” («Путешествия по Российской Империи») доступна на Amazon.

На рубеже двадцатого века фотограф Сергей Прокудин-Горский запечатлел Российскую империю, претерпевающую изменения вызванные индустриализацией и строительством железных дорог. Он разработал новейший для того времени метод создания цветных изображений на стеклянных пластинках. Его работы, запечатлевшие жизнь в императорской России, уникальны.

В 1918 году Прокудин-Горский уехал из России, забрав почти 2000 стеклянных негативов. В 1948 году Библиотека Конгресса США приобрела его коллекцию, которая стала важным источником для изучения дореволюционной России.

Уильям Крафт Брумфилд, ведущий специалист по русской архитектуре, начал работать с фотографиями Прокудина-Горского в 1985 году, курировал первую выставку в США и аннотировал коллекцию. В книге «Путешествия по Российской империи» он сопоставляет свои фотографии с работами Прокудина-Горского, исследуя сохранность архитектурного наследия России. Богато иллюстрированный том включает около 400 изображений, представляющих уникальное свидетельство двух выдающихся фотографов и их вклада в вопросы сохранения и культурной памяти.