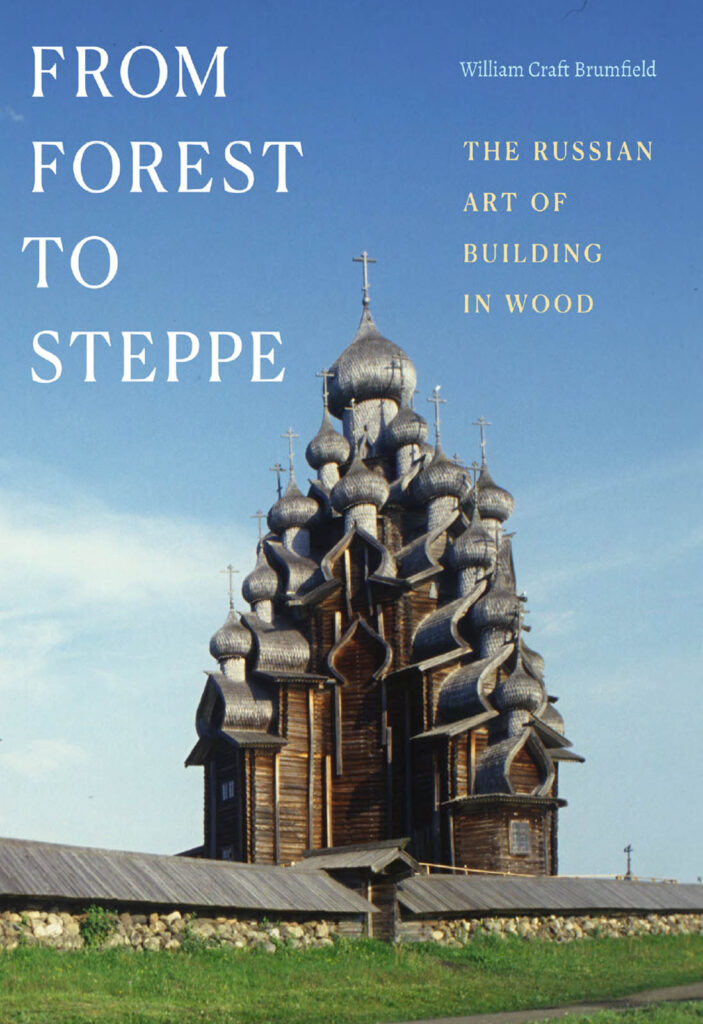

Этот разговор произошёл без диктофона и без публики — просто встреча двух ученых, объединенных любовью к дереву, к архитектуре и к памяти о культуре. Один из собеседников — Уильям Крафт Брумфилд, профессор славистики в Тулейнском университете, крупнейший американский исследователь русской архитектуры, автор многолетнего фотоархива и десятков монографий, в том числе недавно вышедшей книги From Forest to Steppe: The Russian Art of Building in Wood. Его имя стало символом неустанного служения идее сохранения русской деревянной архитектуры — как науки, как искусства, как живой поэзии формы.

Другой — Александр Молодин, кандидат архитектуры, учёный и практик, исследователь русского архитектурного наследия в Северной Америке, автор работ о русских поселениях на Аляске и в Калифорнии. Его интерес сосредоточен на пересечении культурных миров — там, где русское зодчество встретилось с американским и оставило след, едва различимый, но глубокий, в истории Нового Света.

Поводом для беседы стала книга Брумфилда — книга, которую Молодин назвал «летописью живого дерева». От неё, как от кольца годичных линий, расходится разговор — о России и Америке, о традиции и технике, о смысле и преемственности. Два учёных говорят спокойно, без спора, но в каждом их слове — внутренний жар. Они не противопоставляют континенты, а соединяют их. Потому что дерево, по их мнению, не знает границ: оно растёт и звучит одинаково под Архангельском и под Ситкой, в Вологде и в Калифорнии.

Так начинается диалог о русском деревянном зодчестве — как искусстве, как судьбе, как языке.

Молодин: Уильям, прежде всего поздравляю вас с выходом новой книги From Forest to Steppe. Это поистине выдающийся труд. Я внимательно ознакомился и был поражён масштабом – более полувека экспедиций, фотографий, размышлений о деревянном зодчестве России. Книга получилась многослойная: с одной стороны, фундаментальное исследование, а с другой – живое, личное путешествие автора по лесам и деревням. Как историк архитектуры, я особенно ценю, что вы показали деревянную архитектуру не узко технически, а как культурную среду, как отражение жизни народа. Расскажите, что подтолкнуло вас к этому колоссальному проекту и что вы сами считаете главным в своём открытии?

Брумфилд: Спасибо, Александр. Для меня эта книга – итог долгого пути. Ещё в 1970-е, приехав в Россию, я увидел, как стремительно исчезает традиционная деревня, старинные избы и церкви. Хотелось зафиксировать и сохранить их образ, понять их смысл. Со временем я осознал, что деревянное зодчество России – это целый мир, где каждая деталь говорит о климате, вере и укладе. Меня вдохновляла мысль показать эволюцию этого мира: как от севера к югу, от архангельских лесов до забайкальских степей, дерево в руках русских мастеров принимало бесчисленные облики. В книге я старался соединить научную точность с тем живым чувством, которое испытывал, стоя под сенью деревянных храмов или входя в тёмную избу, пахнущую смолой. Главным своим достижением вижу то, что удалось передать архитектуру как живую ткань культуры, а не просто перечень конструкций.

Молодин: Это чувствуется. Вы замечательно показали, как традиционная русская изба – будь то в Архангельской области, на Урале или в Якутии – отражает и природу края, и образ жизни людей. В ваших главах прослеживаются различия между северными, сибирскими и южными традициями: многоступенчатые крыши Севера, строгие формы Сибири, открытые планировки степных регионов. Читая, я ловил себя на мысли, что в Америке, куда судьба забросила выходцев из разных стран, тоже было разнообразие деревянного строительства – от финских log cabin в Делавэре до скандинавских хуторов в Миннесоте. Но всё же, сравнивая, понимаешь: русское деревянное зодчество гораздо богаче по формам. Согласны ли вы, что американская традиция сруба уступает русской по выразительности и технике?

Брумфилд: Сравнение действительно напрашивается. Я бы сказал так: в России дерево было главным материалом веками, и народные мастера довели работу с бревном до высокой художественности. А в Северной Америке переселенцы сначала принесли свои национальные приёмы – фахверки, срубы, – но со временем всё упростилось под гнётом практичности фронтира. Американский log cabin стал символом простоты и утилитарности. Обычно это небольшая хижина из грубо отёсанных брёвен, сложенных скорее ради быстрого укрытия, чем красоты. В России же даже крестьянская изба нередко выглядела как терем – с резными наличниками, с эстетическим замыслом.

И тем более церкви или колокольни – устремлённые ввысь шатровые храмы Севера, увенчанные кружевом деревянных деталей, просто не имеют аналогов в Новом Свете. Так что да, американская традиция значительно проще и, на мой взгляд, в техническом отношении примитивнее русской.

Некоторые исключения всё же существуют. Речь идёт о крупных деревянных резиденциях-курортах, построенных для состоятельных заказчиков на рубеже XX века. Эти постройки описаны в ряде изданий — например, в книге Great Camps of the Adirondacks, опубликованной в 1982 году издательством David R. Godine. Это то же издательство, которое проявило смелость и выпустило мою первую книгу — Gold in Azure: One Thousand Years of Russian Architecture (1983). Кроме того, сегодня существует обширная индустрия строительства больших деревянных домов для сезонного отдыха, и некоторые из них достигают внушительных размеров. Однако такие примеры, какими бы выразительными они ни были, не формируют устойчивой традиции народной архитектуры.

Молодин: Примитивнее — в известном смысле, да. Американский фронтир диктовал свои условия: дом нужно было возвести за считанные недели, из того, что под рукой. В России же, особенно на Севере, над срубом трудились целые артели, передававшие секреты мастерства веками. Но в вашей книге мне близок непредвзятый взгляд: вы показываете, как русские переселенцы в Сибири осваивали новые приёмы, и то же происходило в Америке — особенно на Аляске. Русская архитектура, попав в иной ландшафт, адаптировалась. Вместе с промышленниками и священниками туда пришли плотники — носители традиций Поморья и Сибири. Уже в 1790-х на Аляске появились первые русские срубы: склады, часовни, жилые дома на Кадьяке и в Ситке. А в 1812 году русские основали Форт-Росс в Калифорнии — деревянную крепость посреди прибрежных холмов, со стенами из секвойи, башнями, изрубленными в лапу, с избами, кузницей и часовней. Всё это возводилось русскими и алеутами под началом мастеров, знавших сибирские образцы. Помню своё первое посещение Форт-Росса: казалось, что я стою в якутском остроге XIX века. Дом коменданта — тот самый Дом Ротчева — рублен из секвойи, просторный, с коридором и шестью комнатами — редкость для тогдашней Калифорнии. Испанцы строили саманные хижины, индейцы жили в землянках, а русские поставили почти усадьбу. И часовня Святой Троицы, построенная около 1824 года, — упрощённый вариант северного храма, с общим шатром и двумя главками. Её возводил корабельный мастер Василий Грудинин, применив морские приёмы: изогнутые кедровые колени под куполом и круглые окна, будто иллюминаторы. Смелость и изобретательность — вот что отличало русских плотников: они брали новое, но строили по-своему, с душой.

Брумфилд: Вы упомянули корабельного мастера – и это не случайно. В отдалённых поселениях Америки часто не хватало обычных плотников, зато были корабелы, столяры, которые возводили здания, применяя навыки судостроения. Потому деревянные постройки там отличались прочностью и долголетием. Взять хотя бы знаменитый Дом епископа в той-же Ситке – Bishop’s House. Его построили в 1840-х финские корабельные мастера для будущего святителя Иннокентия (Вениаминова). Двухэтажный сруб из еловых брёвен, с перерубами, с тщательной подгонкой деталей – он пережил и землетрясения, и сырой климат Аляски. Сейчас это один из старейших русских домов на территории США, прекрасно сохранившийся. Там в конструкциях и «ласточкин хвост» (ласточкин шип) в углах, и особые связи – говорят, некоторые балки скреплены деревянными нагелями по принципу судового шпангоута. То есть уровень работы был высочайший, ни о какой примитивности речи нет. Но это, опять-таки, привнесённая традиция – заслуга русской школы.

Молодин: Дом епископа в Ситке – потрясающий пример. Я, признаюсь, когда исследовал его архивы, был изумлён, насколько сложные технологии там применены: и внутренний утеплённый слой, и почти корабельный каркас. В целом же, русские оставили на Аляске богатое наследие. Помимо гражданских строений были и великолепные церкви – например, Свято-Михайловский собор в Ново-Архангельске (Ситке), построенный чуть позже, в 1840-е. Да, он сгорел в XX веке и был реконструирован, но по описаниям это был шедевр – восьмиугольный сруб с большим куполом, с колокольней, т.е. типичная русская композиция, хоть и возведённая на краю света из местной древесины. И стиль этих храмов восходил к нашим северным, поморским церквям. Русские настоятели и мастера привозили в Америку в памяти образы шатровых церквушек, архангельских часовен. Получается удивительная вещь: русская деревянная архитектура не только физически проникла на Аляску и в Калифорнию, но и вдохновила последующие поколения. Ведь даже через сто лет, в середине XX века, эмигранты, уже не связанные напрямую с империей, продолжали черпать вдохновение в этих формах.

Брумфилд: Кстати, да – русская диаспора в Америке унаследовала многое. Когда волны эмиграции в XX веке – после революции, потом после войны – хлынули в США, люди привезли с собой любовь к родной архитектуре, к тем куполам и срубам. Возьмём Спасо-Преображенский собор в Лос-Анджелесе.

Построен уже в 1930-х годах русскими эмигрантами, в совершенно другой среде – вокруг пальмы, небоскрёбы, Голливуд рядом. А они возводят православный храм, который формой явно отсылает к русскому северному зодчеству. Сейчас этот собор увенчан десятью золочёными куполами разного размера – такая как бы древесная «шапка Мономаха», если можно так выразиться, хотя сделаны купола, конечно, из металла. Но облик – родной: крестово-купольный силуэт, с главками, будто перенесён собор из Вологды или Ярославля. Пусть материалы современные, а дух – старый, поморский. Люди даже добавили со временем детали, которых изначально не было, чтобы ещё больше походило на традиционный русский храм. Это говорит о сильной ностальгии и о том, что образы деревянной архитектуры очень глубоко сидят в сознании русской культуры, куда бы она ни переместилась.

Молодин: Верно. Архитектура оказалась носителем памяти. Русская диаспора через храмы, через бревенчатые домики при приходах словно воспроизводила частицы утраченной родины. Я бы сказал, это уже философия: дерево как связь времён и народов. В Калифорнии, в Орегоне, на Аляске – везде, куда прибывали наши соотечественники, рано или поздно появлялась срубная постройка. Кстати, об Орегоне: есть же загадочная история с домом в Молалле. Это в глубине материка, штат Орегон, далеко к югу от русских поселений. Но там обнаружили старый сруб, датируемый концом XVIII века, задолго до официальных американских переселенцев. И по технике он больше похож на русские или финские постройки: углы рублены в лапу без остатка, что для американских пионеров нехарактерно. Некоторые исследователи выдвигали версию, что этот Молалла Лог Хаус могли построить русские путешественники или торговцы, забрёдшие далеко от Аляски. Конечно, прямых доказательств нет, но сама возможность поражает воображение: русская бревенчатая изба, скрытая в лесах Орегона, как эхо наших промысловиков. Вы, Уильям, наверняка слышали об этом?

См. публикацию о Молалла Лог Хаус «Возможно русские промышленники появились в Орегоне раньше Льюиса и Кларка«

Брумфилд: Да, легенда о Molalla Log House мне знакома. Я даже читал отчёт реставраторов: дом обнаружили под обшивкой старого сарая в 1980-х, и оказалось, что это сруб без единого гвоздя, очень старый. Стали разбираться – почему техника не типична для американского фронтира? Действительно, угловое соединение «в лапу» с подрубкой, довольно сложное, редко применялось первыми поселенцами англо-саксонского происхождения. Это навело на мысль о русских. Ведь кто мог быть в Орегоне около 1790 года? Возможно, охотники за пушниной из русских поселений, продвинувшиеся далеко на юг, или даже члены экспедиции русского купца–авантюриста. Версий много. Мне, как историку, эта история дорога, потому что показывает: культура строительства – вещь интернациональная и подвижная. Дерево – материал, который соединяет континенты. Русские ли, шведы ли, американцы – все строили из брёвен, но каждый по-своему. И в каких-то уголках они могли встретиться. Молалла-хаус, возможно, и есть точка встречи двух миров – российского и американского – через рубленый сруб.

Молодин: Прекрасно сказано: дерево соединяет континенты. Думаю, многие читатели нашего диалога откроют для себя, насколько богата эта скрытая глава истории – русское деревянное зодчество в Северной Америке. Мы обсудили формы, культуру, примеры зданий. Позвольте в завершение затронуть чисто строительные аспекты, технику. Вы не раз упомянули примитивность американских подходов по сравнению с русскими. В чём она проявлялась технически? Можно ли сказать, что американские плотники чего-то не умели, что умели русские?

Брумфилд: Если кратко – американское деревозодчество было ограниченным в приёмах. Подчёркиваю, я никоим образом не умаляю мастерства тех отважных поселенцев, они работали в тяжелейших условиях. Но сравним: русский плотник из глухой северной деревни столетиями оттачивал рубку брёвен, знал десяток видов угловых замков – «в обло», «в лапу», «в охлоп», мог вырезать сложнейший угол, чтобы крыша-«коник» держалась. А у американского пионера зачастую не было времени на хитрости: он делал простой «седловой» вырез или даже ставил брёвна вперевязку без врубки («butt and pass», когда одно бревно ложится на другое без чашки, фиксируя соседнее). Получалась клетушка, щели проконопачены мхом или глиной – и готово жилище. Надёжно на несколько сезонов, но недолговечно и грубо. Русский сруб же мог стоять десятилетия, даже век простоять – за счёт искусства подгонки. Вспомним: ни гвоздей, ни скоб – всё на деревянных шпонках, на одном только точном сопряжении дерева с деревом. Поэтому и церкви стояли под своим весом без единого гвоздя. В Америке такого почти не встречалось. Кроме, опять же, тех случаев, когда здания ставили пришлые мастера – шведы, немцы или вот русские. В целом же, американская школа плотницкая конца XVIII – начала XIX века, скажем прямо, не вышла за пределы утилитарной простоты. Ни многоярусных колоколен, ни расписных наличников – всего этого в Америке вы не найдёте.

Молодин: Отчасти соглашусь: среднестатистический американский сруб того времени – вещь предельно простая. Но всё же добавлю важный нюанс. Америка ведь стала плавильным котлом культур, и это отразилось даже в плотницком деле. Со временем в американских учебниках и руководствах по деревянному строительству были собраны богатейшие рубочные традиции разных народов. Иммигранты привозили свои приёмы, и американцы учились им. Можно найти схемы норвежской рубки с сложными «ласточкиными» соединениями, финские «пазовые» техники, упомянутый вами «угол в стык» (канадско-американский приём) – всё это вошло в обиход. А главное – в отдельных случаях американские сооружения достигали по сложности русского уровня, а то и превосходили. Некоторые срубы, возведённые скандинавскими переселенцами в Висконсине или Миннесоте в XIX веке, имели столь хитрые узлы и резьбу, что соперничали с европейскими.

То есть, американская традиция впитала в себя лучшие практики. И когда сегодня в США энтузиасты восстанавливают, например, исторический Молалла-хаус или строят новые деревянные церкви в русском стиле, они опираются уже на совокупный опыт многих культур. Получается замечательный круговорот: русская традиция обогатила американскую, а американский опыт сохранил и даже развил отдельные черты, возможно, уже утраченные на родине. В этом есть особая красота – диалог культур через бревенчатый сруб, через века и океаны.

Брумфилд: Согласен. Следует также отметить, что во многих американских городах, и прежде всего в Новом Орлеане, сохранились обширные районы тщательно поддерживаемой деревянной застройки, несмотря на значительные потери от пожаров, ветхости и сносов. Однако эти дома, которые нередко обозначают термином «плотницкая готика» (Carpenter Gothic), имеют совершенно иной конструктивный характер и в значительной степени представляют собой явление, уникальное для Америки. Я не вижу серьёзных оснований полагать, что эти формы получат распространение по другую сторону Атлантики, хотя в скандинавских странах, таких как Финляндия, ведутся активные эксперименты с крупными сооружениями из клеёных деревянных элементов. Лес по-прежнему остаётся щедрым источником возможностей.

Книга Уильяма Брумфилда “From Forest to Steppe: The Russian Art of Building in Wood” доступна на Amazon.

Книга Уильяма Крафта Брумфильда From Forest to Steppe: The Russian Art of Building in Wood (Duke University Press, 2025) — редкий пример соединения науки, искусства и личной памяти. Основанная на более чем полувековых экспедициях по России, она раскрывает деревянное зодчество не только как архитектурное явление, но как форму духовного бытия народа. Для Брумфильда архитектура — живой организм культуры, в котором выражаются труд, вера и укоренённость человека в земле.

Автор прослеживает региональные различия — от северных изб и часовен до просторных построек Сибири и степи, показывая, как природная среда и уклад жизни формировали строительные типы. Особое внимание уделено деревянным усадьбам купцов и дворян, где народная традиция переплетается с классицизмом и модерном, создавая неповторимый русский стиль.

При всей академической точности, книга проникнута личным чувством. Путевые заметки Брумфильда наполнены поэзией быта: дороги, монастыри, диалоги с хранителями культуры. Эти наблюдения превращают документальное исследование в подлинную прозу о человеке и времени. Каждая фотография снабжена датой и местом съёмки, что придаёт труду ценность исторического свидетельства.

From Forest to Steppe — не просто архитектурный труд, а духовное путешествие и акт культурного служения. Это книга-паломничество и книга-прощание, в которой любовь автора к России выражена не словами, а взглядом, вниманием и верностью памяти.