Текст и фотографии Уильяма Брумфилда

Хотя Переславль-Залесский в наши дни менее известен, чем Владимир, Суздаль или Новгород, в эпоху Средневековья он являлся одним из наиболее значительных центров русской культуры. Именно здесь, в Троице-Даниловом монастыре, сохранился один из самых впечатляющих памятников древнерусского монументального искусства — цикл фресок апокалиптического содержания, изображающих сцены разрушения, проклятия и последнего суда.

Переславль-Залесский, основанный князем Юрием Долгоруким в 1152 году, занимал стратегически выгодное положение на важнейших торговых и военных путях, соединявших внутренние земли средневековой Руси с Волгой и Белым морем. Центр города отмечен древним белокаменным Преображенским собором и укреплённым земляным валом, которые дошли до наших дней и представляют собой ценные свидетельства градостроительной культуры домонгольского периода.

Многочисленные монастыри Переславля-Залесского, располагавшиеся как в пределах городской черты, так и на берегах озера Плещеево, играли заметную роль в политической и духовной жизни Московского государства. Среди них особенно выделяются монастырь Святого Никиты, расположенный на северной возвышенности у озера Плещеево, и Горицкий монастырь, обращённый фасадом к его южному берегу.

Основателем Троицкого монастыря был монах Даниил, уроженец Переславля-Залесского, родившийся в конце XV века. В ранние годы он принял монашеский постриг в Пафнутьевом монастыре в Боровске, а затем возвратился на родину, где подвизался в Никитском монастыре, а позднее стал настоятелем Горицкого. Известный своим милосердием и заботой о бедных, Даниил получил благословение основать новую обитель на низинной местности неподалёку от городской крепости. Датой основания монастыря принято считать 1508 год; первоначально он был посвящён Всем Святым.

В знак признания его духовного авторитета Даниил был назначен духовным советником великого князя Василия III (1479–1533), правителя Московского государства. К 1525 году Василий оказался перед угрозой династического кризиса из-за отсутствия наследника мужского пола. С одобрения церкви он расторг свой брак с Соломонией Сабуровой, удалившейся затем в Покровский монастырь в Суздале, и вступил во второй брак с Еленой Глинской.

Поначалу новый союз не принёс желаемого результата. Василий и Елена горячо молились о рождении сына, совершая паломничества по монастырям Московской земли. Особое почитание правитель оказывал Троицкому монастырю, духовное руководство которым осуществлял Даниил. После рождения в августе 1530 года сына Ивана — будущего царя Ивана IV Грозного — Василий в знак благодарности щедро поддержал строительство нового каменного храма в честь Святой Троицы, ставшего главным собором обители.

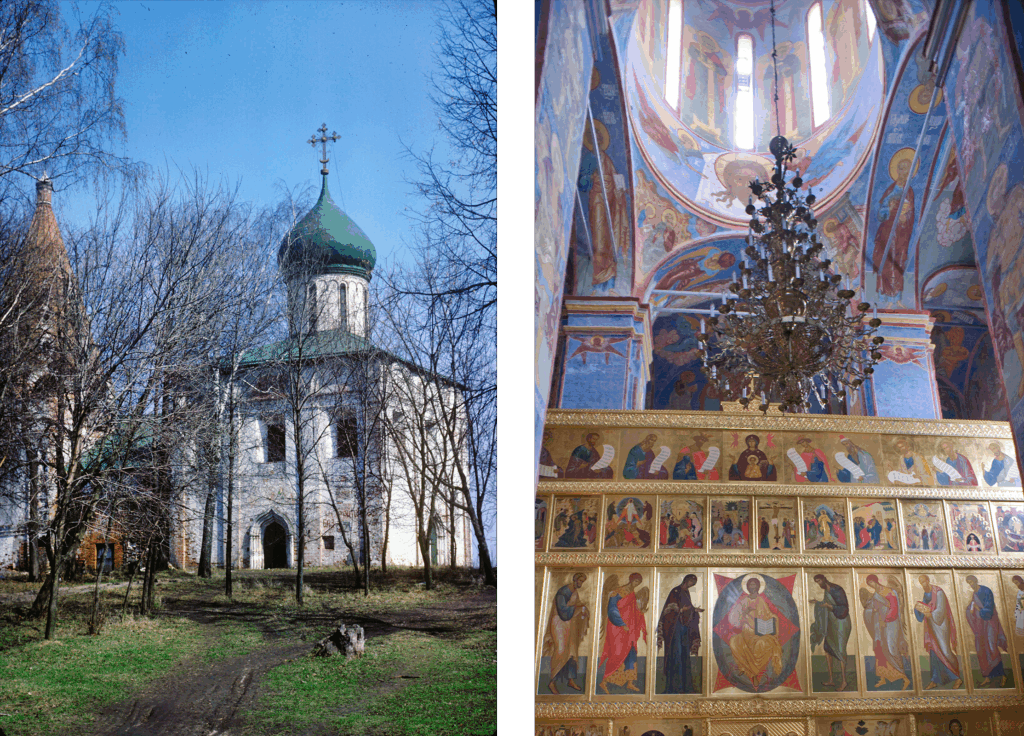

Построенный из кирпича между 1530 и 1532 годами, Троицкий собор представляет собой выдающийся образец церковного зодчества начала XVI века. Храм имеет квадратный план и трёхнефное внутреннее деление. Несмотря на изменение очертаний крыши, которая первоначально повторяла изгибы полукруглых фронтонов (так называемых цукков), основная конструкция собора осталась неизменной. Он увенчан одной главой на высоком цилиндрическом барабане и своим белым обликом резко выделялся среди тёмных деревянных построек монастыря, являясь его архитектурным центром.

Несмотря на высокое покровительство московского двора, монастырь не избежал потрясений, постигших Центральную Русь в конце царствования Ивана Грозного. Ситуация усугубилась после смерти Бориса Годунова в 1605 году, когда страна погрузилась в Смутное время — эпоху военных междоусобий, голода и социальных катастроф. Переславль переходил из рук в руки, и ни одна из сторон не сумела удержать власть. Значительная часть населения погибла от насилия, болезней и голода. В 1608 году город был захвачен польско-литовскими войсками, разграбившими и Свято-Троицкий монастырь.

Постепенно оправившись от опустошений, Переславль-Залесский и его монастыри вновь приобрели значение благодаря выгодному положению на важном торговом пути, ведущем к северным землям. В правление царя Алексея Михайловича (1645–1676) Троицкий монастырь вновь удостоился благосклонности двора. Особую роль в его возрождении сыграл энергичный митрополит ростовской кафедры Иона Сысоевич (ок. 1607–1690).

Будучи архипастырем богатой и влиятельной епархии, Иона активно способствовал утверждению культа преподобного Даниила. В 1653 году он руководил торжественным обретением мощей святого, что стало первым шагом к его быстрой канонизации, состоявшейся в 1653–1654 годах и утверждённой патриархом Никоном. В 1660 году Иона возвёл у северной стены собора часовню, посвящённую Даниилу, укрепив таким образом почитание святого в народном сознании.

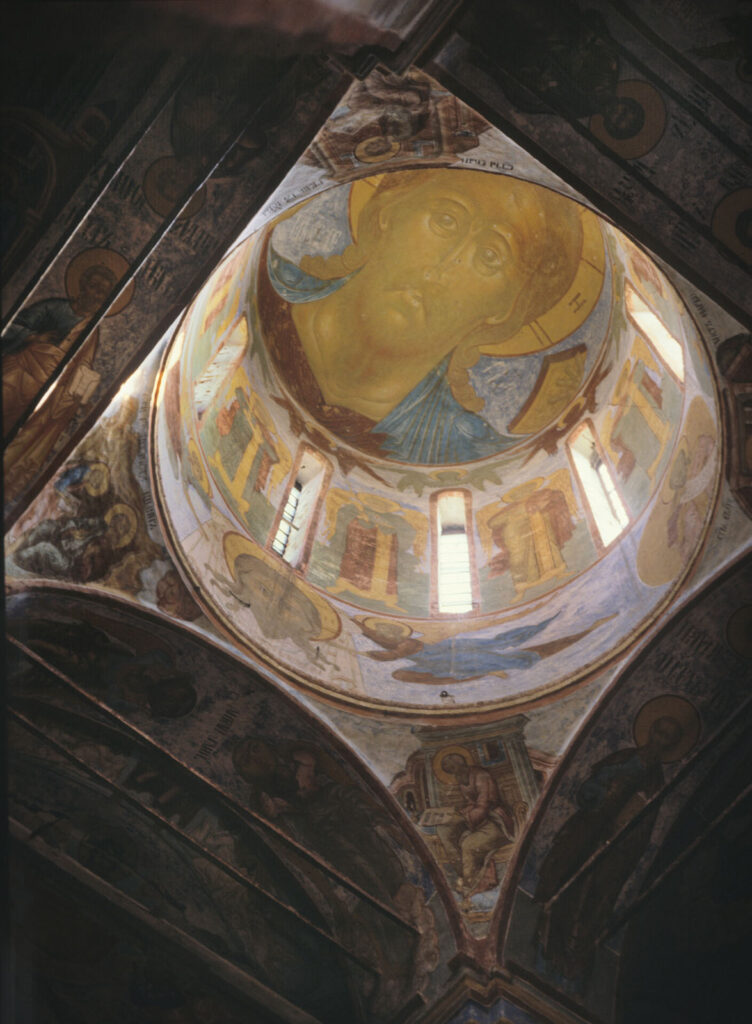

Канонизация Даниила ознаменовала новый расцвет монастыря. Щедрые пожертвования от знати и царского двора позволили приступить к росписи внутренних стен Троицкого собора, о которой давно мечтали монахи. Этот проект совпал по времени с расцветом художественной школы Ярославля и Костромы, чьи мастера работали под покровительством митрополита Ионы, исполнявшего в то время обязанности патриарха после ухода Никона в 1658 году.

По просьбе Ионы в 1662 году в монастырь была направлена одна из лучших костромских артелей, возглавляемая мастерами Гурием Никитиным и Силой Савиным. Несмотря на занятость в Москве, где они выполняли росписи собора Архангела Михаила в Кремле, художники прибыли в Троицкий монастырь и уже к осени того же года завершили основные композиции. Из-за большого числа заказов артель вскоре покинула Переславль и, несмотря на неоднократные просьбы настоятеля, не смогла вернуться в 1682 году.

Фрески Троицкого собора и поныне сохраняют силу художественного воздействия. Их монументальность и архаическая выразительность отражают глубину религиозного чувства, а выбор темы — Апокалипсиса — придаёт росписям особую драматичность и философскую глубину.

Почему именно Апокалипсис? В большинстве русских храмов сцена Страшного суда размещалась на западной стене, однако столь детальное изображение откровения Иоанна Богослова встречается крайне редко. Возможно, выбор сюжета был обусловлен памятью о Смутном времени и связанных с ним катастрофах. Не менее значимым контекстом стали церковные потрясения 1650-х годов, вызванные реформами патриарха Никона. Несмотря на его последующее низложение, реформы были утверждены государством, что привело к глубокому церковному расколу и появлению старообрядчества.

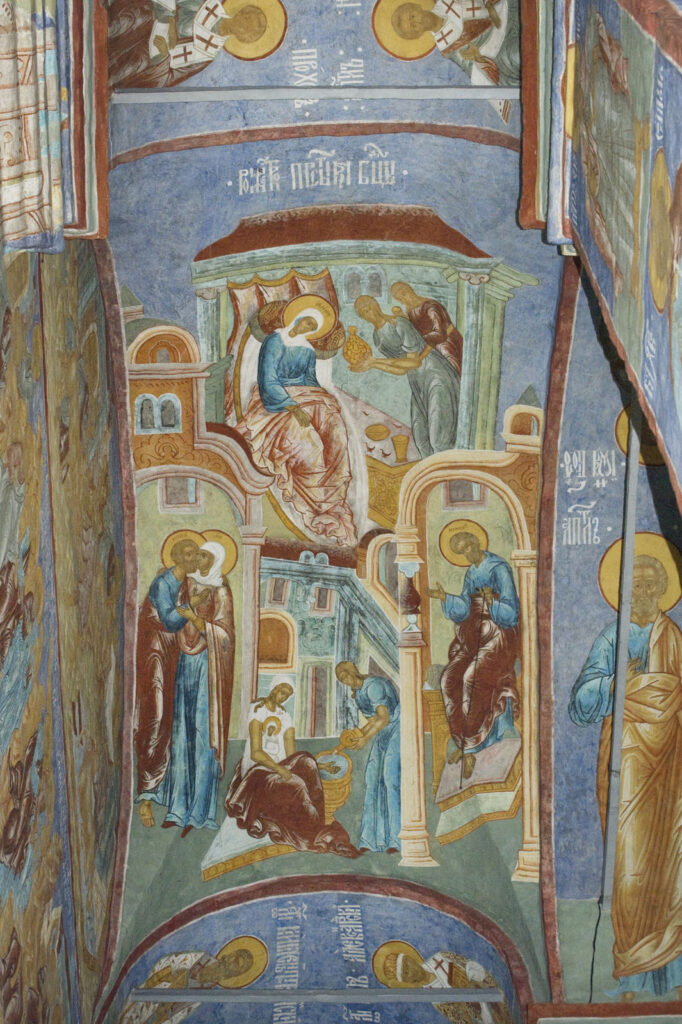

Как бы то ни было, костромские мастера создали впечатляющий цикл, объединивший образы из Книги Бытия и Книги Откровения — начала и конца мира. На западной стене изображено бегство Лота и его семьи из горящих Содома и Гоморры, тогда как на южной представлены фантастические чудовища, напрямую соотносящиеся с текстом Апокалипсиса. В куполе, высоко над всем пространством, помещено величественное изображение Христа Вседержителя (Пантократора), завершающее грандиозную композицию.

Во второй половине XVII века Троицкий монастырь продолжал процветать. В 1689 году собор был расширен за счёт строительства высокой шатровой колокольни. В 1680-х годах возведена церковь Всех Святых, а в 1695 году — церковь Похвалы Богородицы с просторной трапезной. Особое участие в строительстве принимал князь Иван Барятинский, принявший монашеский постриг под именем Ефрема. По его инициативе в 1700 году была сооружена западная надвратная церковь в честь Тихвинской иконы Божией Матери.

В советский период Троице-Данилов монастырь был закрыт в 1923 году, подвергся разграблению, а его святыни — утрате. Иконы собора были уничтожены или рассеяны, фрески покрылись слоями копоти и грязи. Я их впервые сфотографировал в полумраке в апреле 1980 года. Попытка их расчистки в 1982 году не была доведена до конца из-за недостатка средств. В 1995 году монастырь был возвращён Русской Православной Церкви, и начались реставрационные работы, позволившие возродить великолепные росписи Троицкого собора, вновь открывшие зрителю подлинное величие и духовную мощь средневекового русского искусства.

Титульное фото: Троицкий собор, интерьер. Северная стена, западный прясел, первый ярус. Фрески по Откровению, глава 20. Слева направо: Ангел с ключом заключает сатану на тысячу лет; народы Гога и Магога окружают стан святых; смерть и ад низвергаются в озеро огненное и серное; воскресение мертвых; Небесный Иерусалим. Фотография Уильяма Брумфилда. 14 августа 2019 года.

Книга Уильяма Брумфилда “From Forest to Steppe: The Russian Art of Building in Wood” доступна на Amazon.

Книга Уильяма Крафта Брумфильда From Forest to Steppe: The Russian Art of Building in Wood (Duke University Press, 2025) — редкий пример соединения науки, искусства и личной памяти. Основанная на более чем полувековых экспедициях по России, она раскрывает деревянное зодчество не только как архитектурное явление, но как форму духовного бытия народа. Для Брумфильда архитектура — живой организм культуры, в котором выражаются труд, вера и укоренённость человека в земле.

Автор прослеживает региональные различия — от северных изб и часовен до просторных построек Сибири и степи, показывая, как природная среда и уклад жизни формировали строительные типы. Особое внимание уделено деревянным усадьбам купцов и дворян, где народная традиция переплетается с классицизмом и модерном, создавая неповторимый русский стиль.

При всей академической точности, книга проникнута личным чувством. Путевые заметки Брумфильда наполнены поэзией быта: дороги, монастыри, диалоги с хранителями культуры. Эти наблюдения превращают документальное исследование в подлинную прозу о человеке и времени. Каждая фотография снабжена датой и местом съёмки, что придаёт труду ценность исторического свидетельства.

From Forest to Steppe — не просто архитектурный труд, а духовное путешествие и акт культурного служения. Это книга-паломничество и книга-прощание, в которой любовь автора к России выражена не словами, а взглядом, вниманием и верностью памяти.