Юрьевец. Вид на север с Пятницкой горы в сторону улицы Советской. Слева — собор Входа Господня в Иерусалим и колокольня с церковью святого Георгия. Справа, у Волги, — церковь Сретенья. Фото: Уильям Брумфилд, 15 июля 2012 г.

Текст и фотографии Уильяма Брумфилда

Среднее течение Волги соединяет некоторые из самых известных исторических городов России — от Углича на севере до Ярославля и Костромы, расположенных к северо-востоку от Москвы. Однако масштабные гидроэнергетические проекты, осуществлённые в течение десятилетия после Второй мировой войны, привели к значительному подъёму уровня воды. Это улучшило условия судоходства и обеспечило регион электроэнергией, но одновременно поставило под угрозу существование ряда исторических поселений вдоль великой реки.

Среди них оказался и небольшой город Юревец, который в этом году отмечает своё 800-летие. С завершением строительства огромного Горьковского водохранилища в 1957 году ширина Волги в районе Юревца увеличилась до 15 километров. К счастью, большую часть исторической застройки на берегу удалось сохранить благодаря возведению мощной дамбы. Город также сохранил великолепные образцы купеческой архитектуры конца XIX — начала XX века, возведённые на возвышенностях в период наибольшего расцвета Юревца.

Юревец расположен ниже Костромы, в месте, где Волга течёт строго на восток, а затем делает крутой поворот на юг в сторону Нижнего Новгорода. Этот изгиб на высоком правом берегу был идеальной точкой для наблюдения за рекой с большого расстояния. Отсюда и драматический характер городского ландшафта — поросшие лесом утёсы с оврагами, спускающимися к центральной части Юревца, расположенной вдоль берега. Несомненно, эта суровая красота запечатлелась в воображении самого известного уроженца города — кинорежиссёра Андрея Тарковского, родившегося в соседней деревне в апреле 1932 года и проведшего часть детства в Юревце. В деревянном доме, где он жил с матерью и сестрой во время эвакуации в годы войны (1941–1943), ныне открыт музей.

Среди других выдающихся уроженцев Юревца — трое братьев Весниных, знаменитые русские архитекторы-модернисты, родившиеся здесь в начале 1880-х годов.

1225 год считается общепринятой датой основания Юревца, официально именуемого Юревец Поволжский — для различия с одноимёнными городами. По древнему преданию, город основал князь Юрий (славянская форма имени Георгий), сын великого князя Всеволода Большое Гнездо — последнего значительного правителя Владимира перед монгольским нашествием 1237 года.

Легенда рассказывает, что, путешествуя по Волге из Ярославля во Владимир, Юрий остановился в этом месте и увидел чудесное видение — икону или образ святого Георгия. В ответ на этот небесный знак он заложил здесь деревянную крепость и церковь во имя святого Георгия. Подобные легенды часто обрамляли более прагматичные решения — в данном случае необходимость укрепить стратегический изгиб реки.

Спустя чуть более десяти лет после видения князя Юрия поселение пострадало от монгольского нашествия зимой 1237–1238 годов — той самой катастрофы, в результате которой Юрий погиб в битве на реке Сить 4 марта 1238 года. Город был восстановлен под властью местных князей, а в 1452 году присоединён к владениям великого князя Московского Василия II (Слепого). В этот период Юревец неоднократно подвергался разорительным набегам татарских отрядов с юга, пока эта угроза не была устранена в 1552 году после взятия Казани войсками Ивана Грозного. В знак милости Иван ненадолго пожаловал город татарскому князю Кайбулу из Астрахани.

В начале XVII века династический кризис, вошедший в историю как Смутное время, привёл к широкомасштабным беспорядкам на Волге. Юревец примкнул к народному ополчению под началом местного дворянина Фёдора Григорьевича Красного, ставшего свидетелем интронизации Михаила Романова в 1613 году — первого царя новой династии.

В середине XVII века, как и многие города Поволжья, Юревец оказался втянут в церковный раскол. В 1651 году настоятелем города был назначен Аввакум Петров (1620–1682), впоследствии прославившийся как непримиримый лидер старообрядцев, отвергавших литургические реформы патриарха Никона. Аввакум отличался суровостью взглядов и бескомпромиссностью в наставлениях пастве, что привело к конфликту с прихожанами. Спустя несколько недель он покинул Юревец и перебрался в Москву.

Несмотря на своё расположение напротив устья реки Унжи, в XIX веке Юревец оставался в тени более значительных речных городов, таких как Нижний Новгород, находящийся примерно в 190 километрах к югу. Тем не менее, Волга оставалась важнейшей транспортной артерией, которой пользовались местные предприниматели. Среди них — Александр Миндовский, крестьянин, выкупивший свою свободу в 1820 году и ставший текстильным магнатом. В 1870-х годах он основал Юревецкую льняную фабрику, некоторые кирпичные корпуса которой сохранились до наших дней. Позднее семья Миндовских прославилась в Москве, где построила несколько внушительных особняков, дошедших до нашего времени.

Экономическое процветание Юревца отразилось и в церковном строительстве. Его центр украшает ансамбль, сформированный Входо-Иерусалимским собором начала XVIII века и Успенским собором, завершённым в середине XIX столетия. Особенно живописен Иерусалимский собор с венцом высоких куполов в ярославском стиле. Рядом возвышается одна из самых высоких колоколен на Волге — пятиъярусное сооружение середины XIX века, в нижнем ярусе которого расположена небольшая церковь, посвящённая святому Георгию — в память о первой городской святыне, основанной князем Юрием.

Летом 1910 года Юревец запечатлел пионер русской цветной фотографии Сергей Прокудин-Горский. Хотя оригинальные стеклянные негативы с видами города не сохранились в коллекции Библиотеки Конгресса, его монохромные контактные отпечатки дают ценное представление о Юревце и его отношении к реке. На одном из снимков, сделанном с обрыва к югу от города, видна низина, которая впоследствии была затоплена при создании послевоенного водохранилища. Другой снимок показывает соборный ансамбль с востока, от берега Волги, вдоль которого тянулись штабеля дров на ровной прибрежной полосе.

Мои фотографии, сделанные с тех же точек обзора, отражают утраты, но вместе с тем показывают и многое из того, что удалось сохранить. Хотя в советский период соборы понесли серьёзные повреждения, колокольня по-прежнему остаётся архитектурной доминантой города, о чём наглядно свидетельствуют мои снимки, сделанные в июле 2012 года.

После закрытия большинства городских предприятий за последние десятилетия численность населения Юревца стабильно снижалась и сегодня составляет чуть более 7 тысяч человек. Попытки развить город как туристическое направление, включая обустройство причала для круизных судов, оказались безуспешными, а проблемы с инфраструктурой остаются острыми. В 2019 году были восстановлены некоторые храмы и благоустроена новая набережная вдоль Волги. Остаётся лишь надеяться на сохранение живописных остатков эпохи, предшествовавшей катаклизмам революционных потрясений.

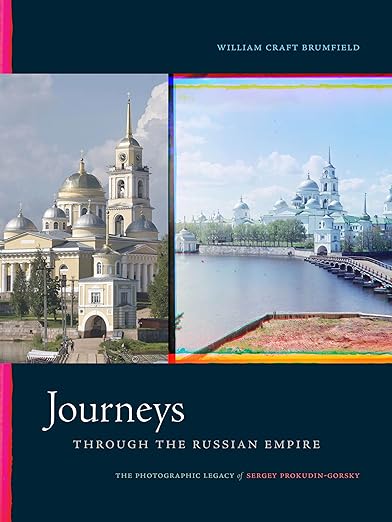

Книга Уильяма Брумфилда “Journeys through the Russian Empire” («Путешествия по Российской Империи») доступна на Amazon.

На рубеже двадцатого века фотограф Сергей Прокудин-Горский запечатлел Российскую империю, претерпевающую изменения вызванные индустриализацией и строительством железных дорог. Он разработал новейший для того времени метод создания цветных изображений на стеклянных пластинках. Его работы, запечатлевшие жизнь в императорской России, уникальны.

В 1918 году Прокудин-Горский уехал из России, забрав почти 2000 стеклянных негативов. В 1948 году Библиотека Конгресса США приобрела его коллекцию, которая стала важным источником для изучения дореволюционной России.

Уильям Крафт Брумфилд, ведущий специалист по русской архитектуре, начал работать с фотографиями Прокудина-Горского в 1985 году, курировал первую выставку в США и аннотировал коллекцию. В книге «Путешествия по Российской империи» он сопоставляет свои фотографии с работами Прокудина-Горского, исследуя сохранность архитектурного наследия России. Богато иллюстрированный том включает около 400 изображений, представляющих уникальное свидетельство двух выдающихся фотографов и их вклада в вопросы сохранения и культурной памяти.