В начале 1920-х годов, когда Россия переживала последствия революции и Гражданской войны, группа художников и меценатов решила показать русское искусство за океаном. Так родилась идея выставки, которую позже назовут первым масштабным проектом русских художников в Соединённых Штатах.

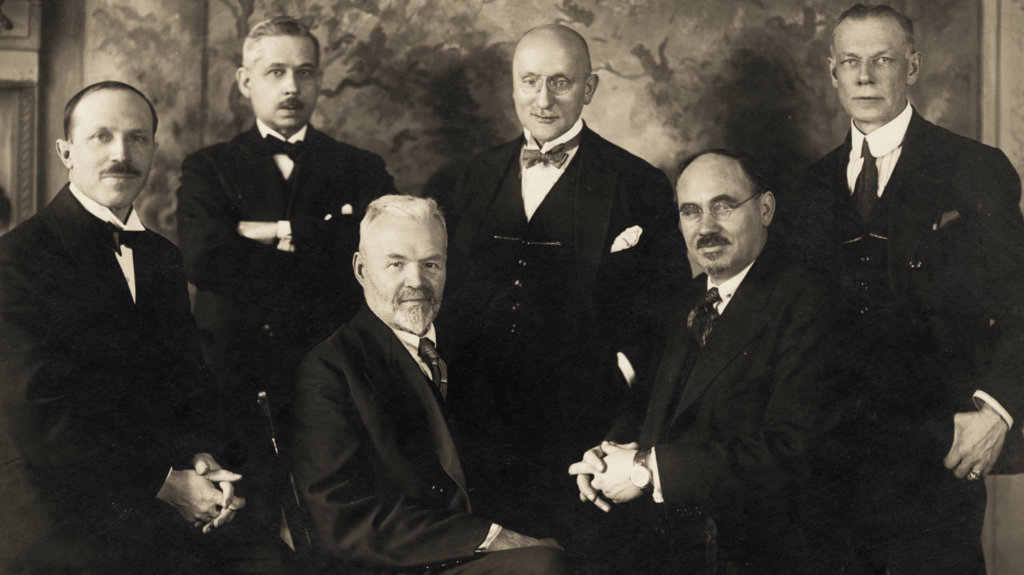

Инициатором выступил Иван Трояновский — врач, педагог и автор популярных учебников по естествознанию. В 1922 году он предложил организовать выставку русского искусства в Америке и был готов вложить в неё часть своих гонораров — около шести тысяч долларов. К проекту присоединились издатель Иван Сытин, художник Сергей Виноградов и меценат Владимир фон Мекк, известный своей поддержкой русских живописцев. Их целью было не только познакомить американскую публику с русским искусством, но и помочь отечественным художникам, оказавшимся в тяжёлом положении после войны и введения подоходного налога.

В то время Америка оставалась далёкой и почти неизвестной русским мастерам. США ещё не признали Советскую Россию, и большинство американцев представляли себе русское искусство весьма смутно. Тем не менее организаторы верили в успех: «Америка меньше всех других стран пострадала от Великой войны и потому больше других государств сохранила покупательную способность художественных произведений».

Работа началась летом 1923 года. Был создан выставочный комитет, куда вошли Илья Машков, Игорь Грабарь, Константин Юон, а также фон Мекк, владевший английским языком. Художникам по всей России разослали письма с приглашением отправить до двадцати своих лучших работ. На призыв откликнулись почти сто авторов, приславших в общей сложности около полутора тысяч произведений — живопись, графику, скульптуру и декоративно-прикладное искусство. Среди участников были Аполлинарий и Виктор Васнецовы, Борис Кустодиев, Михаил Нестеров, Константин Сомов, Анна Голубкина, Сергей Конёнков. Родственники Валентина Серова представили несколько его картин, а позже к экспозиции добавились произведения Наталии Гончаровой, Михаила Ларионова, Дмитрия Стеллецкого и Леонида Пастернака.

Путь в Америку оказался долгим. Делегация отправилась из Москвы через Ригу и Берлин в Лондон, а оттуда — в Нью-Йорк. Единственный участник, свободно владевший английским, фон Мекк, задержался из-за болезни супруги. Поэтому каталог выставки составляли Игорь Грабарь, Константин Сомов и Сергей Виноградов, и многие названия картин были переведены не совсем точно.

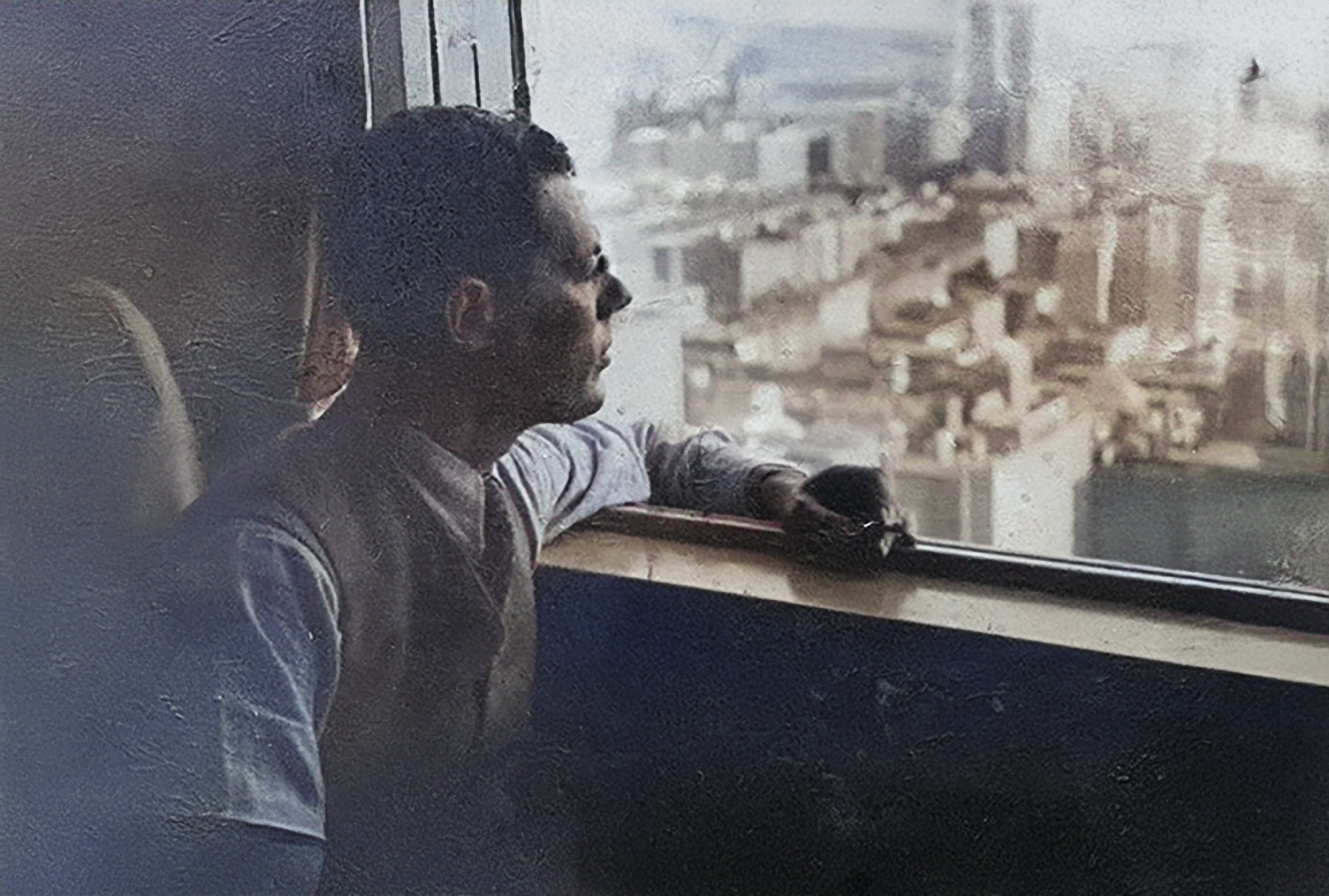

Первое впечатление от Нью-Йорка Грабарь описал так: «Незабываемое впечатление произвел на нас въезд в Нью-Йоркскую гавань. Было солнечное морозное утро. Во мгле показалась сперва статуя Свободы, не представляющая собою ничего замечательного как памятник скульптуры, даже достаточно банальная, но то, что стало вырисовываться за нею вдали, в голубой дымке, более волнующее, прекрасно и почти фантастично. Сначала смутно, а затем все более четко стали вырастать гигантские массы зданий-башен, снизу широких, вверху узких, поднимающихся к небу уступами. Было нечто от Вавилона в этой уступчивости построек».

Американская столица искусства удивила и ослепила приезжих. Их поражала яркая иллюминация Бродвея, шум улиц, движение двухэтажных автобусов. Русские художники впервые попробовали хот-доги, ездили в метро — Сомов однажды заблудился в подземке. Однако бытовые мелочи давались тяжело. Художники рассчитывали купить в Нью-Йорке краски и кисти, но, как писал Грабарь: «В Калуге можно найти хорошую палитру в лавке, а в Нью-Йорке нет. А цены ошеломляющие и возмущающие».

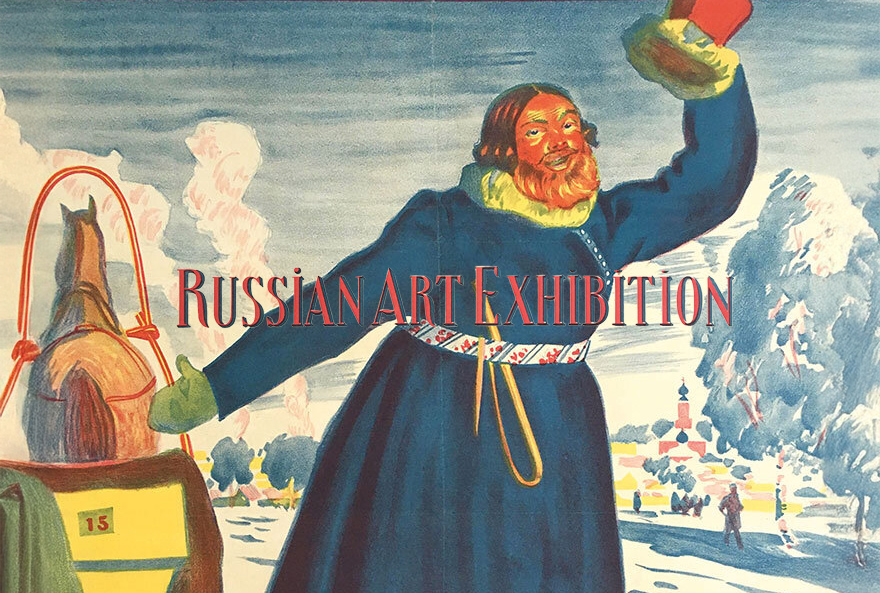

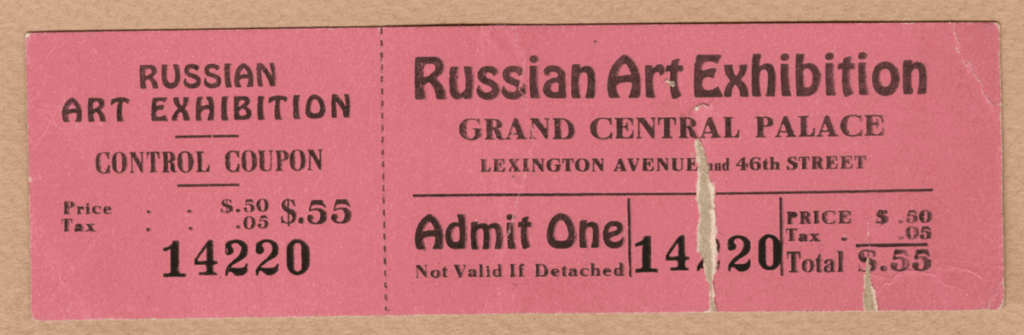

Выставка открылась весной 1924 года на Лексингтон-авеню. В экспозиции были собраны картины всех направлений — от академической школы до модерна и авангарда. Зрителей особенно привлекали работы, в которых угадывались «русские типы» и национальные мотивы: зимние пейзажи, сцены из деревенской жизни, православные праздники. Американская публика с интересом рассматривала деревянные скульптуры Сергея Конёнкова, которые резко отличались от привычных бронзовых и мраморных форм. Но модернистов, таких как Гончарова и Ларионов, встретили сдержанно.

Любопытный эпизод связан с плакатом выставки: на нём была репродукция картины Бориса Кустодиева с изображением бородатого крестьянина в синей рубахе. Американцы приняли этот образ за Деда Мороза, что вызвало улыбку у русских участников.

Несмотря на широкий резонанс, коммерческого успеха выставка не принесла. Расходы превысили доходы почти на 15 000 долларов. Основной причиной стал слабый интерес американских покупателей к неизвестным русским именам и завышенные цены: за некоторые картины просили тысячу долларов — сумму, за которую в то время можно было купить дом на окраине Нью-Йорка.

Тем не менее значение этой выставки трудно переоценить. Она стала первой попыткой представить русское искусство за океаном в столь полном объёме и показала, что у него есть собственный голос, не сводимый к подражанию европейским школам. Несмотря на финансовые потери, участники проекта внесли вклад в развитие культурных связей и открыли новую страницу в истории русского зарубежья. Для многих из них это путешествие стало испытанием, но и подтверждением того, что русская живопись, пройдя через революцию и эмиграцию, сохранила своё достоинство и силу.

По материалам culture.ru

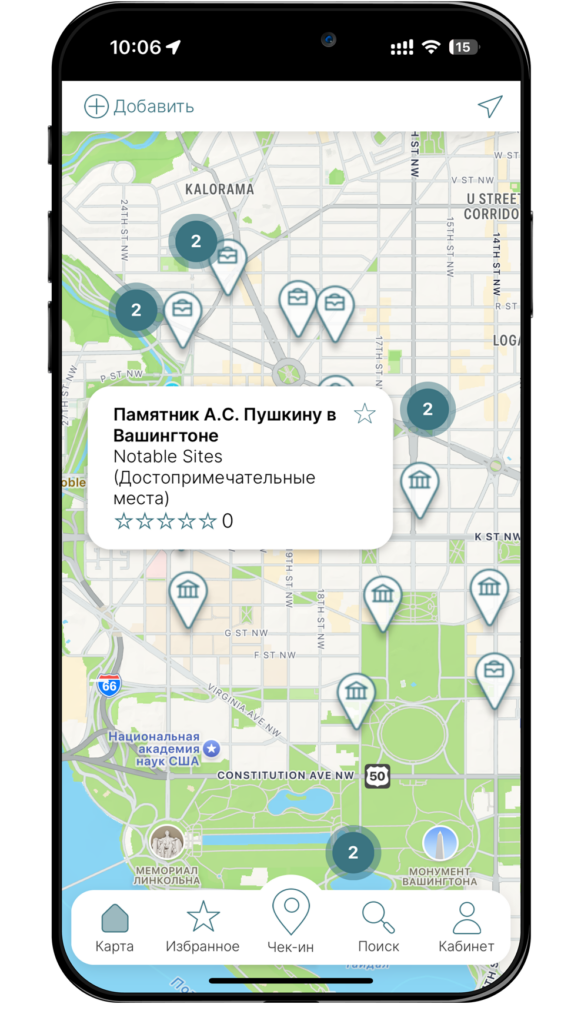

Открывайте сокровища русского культурного наследия с приложением «Жар-птица»

Познакомьтесь с уникальным наследием русского мира, которое живёт и процветает в Соединённых Штатах. От исторических церквей до памятников и музеев, приложение «Жар-птица» станет вашим проводником в удивительное путешествие. Теперь каждый объект русского культурного наследия в США доступен на карте, готовый рассказать свою историю.

Отмечайте посещённые места с помощью чекинов, делитесь впечатлениями, оценивайте состояние объектов и помогайте сохранять это богатство для будущих поколений. Ваш личный кабинет станет журналом достижений, где соберутся все ваши открытия. Исследуйте русское наследие через игровой формат, выполняйте квесты и узнавайте новое с каждым шагом.

Приложение открывает не только Америку — путешествуйте по всему миру, изучая объекты русского наследия, делитесь своими находками в социальных сетях и вдохновляйте друзей на культурные открытия.

Скачайте «Жар-птицу» 2.0 прямо сейчас и начните свое путешествие к русской истории, которая жива и актуальна по сей день.