Дом культуры имени И. В. Русакова, ул. Стромынка 6. Главный фасад. Фото WCB: 4 августа 2018 г.

Текст и фотографии Уильяма Брумфилда.

В этом году исполняется 135 лет со дня рождения одного из самых выдающихся архитекторов XX века — Константина Степановича Мельникова. Хотя его творчество не вписывается в строгие рамки конструктивизма, он находился в тесном взаимодействии с представителями этого направления и, подобно многим из них, обладал глубокими знаниями классической архитектуры, что позволило ему сформировать оригинальный и самобытный стиль. Большинство его построек разрабатывалось в ответ на практические нужды быстро растущей советской Москвы, однако выразительность и пластическая насыщенность его архитектурного языка сделали возможной последующую трансформацию этих сооружений в культурные учреждения, включая музеи.

Константин Степанович Мельников родился 22 июля (3 августа) 1890 года в семье крестьян, перебравшихся на окраину Москвы в поисках более стабильного заработка. Его начальное образование ограничивалось четырьмя годами обучения в церковно-приходской школе, однако ранние способности к рисованию привлекли внимание инженера Владимира Чаплина, который оказал юноше значительную поддержку. Благодаря его наставничеству Мельников в 1905 году поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества — один из ведущих художественных центров России, где он в течение двенадцати лет обучался под руководством крупнейших мастеров своего времени. В 1912 году он вступил в брак с Анной Яблоковой, а вскоре в их семье появились дети — Людмила (1913–2003) и Виктор (1914–2006).

Следуя совету Чаплина, в 1914 году Мельников продолжил образование, поступив на архитектурное отделение училища, которое окончил в 1917 году, защитив дипломный проект. В числе его наставников были выдающиеся архитекторы Иван Жолтовский и Иван Иванов-Шиц. Уже в 1916 году, стремясь обеспечить семью, он устроился на работу на строительстве автомобильного завода АМО — одного из крупнейших промышленных предприятий того времени, основанного братьями Сергеем и Степаном Рябушинскими, чей особняк, отличающийся выразительной архитектурой и сложной декоративной программой, стал знаковым объектом московского зодчества.

В 1918 году, получив диплом архитектора, Мельников был приглашен Иваном Жолтовским в одно из ведущих московских проектных бюро, а уже в 1920 году стал профессором Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС). Его деятельность в этом учебном заведении получила поддержку со стороны Алексея Щусева (1873–1949), одного из крупнейших зодчих того времени. Обладая классическим образованием, Мельников в ВХУТЕМАСе оказался в среде молодых архитекторов-модернистов, чье новаторское отношение к формообразованию способствовало его окончательному разрыву с традиционалистскими методами проектирования.

Ранние реализованные работы Мельникова были связаны с созданием выставочных павильонов, большая часть которых не сохранилась. Однако подлинный прорыв в его творчестве произошел в 1925 году, когда он спроектировал павильон СССР для Международной выставки декоративного искусства в Париже. Этот проект стал одним из первых ярких примеров русского авангардного зодчества, представленных европейской публике. Композиция павильона, построенная на выразительном взаимодействии динамичных, пересекающихся объемов, позволила органично соединить входную зону с выставочными пространствами, скрывая ограниченные размеры здания. В Париже Мельников получил приглашение разработать проект крупного гаража на 1000 мест, предполагаемого к строительству над Сеной. Однако этот замысел не был реализован. Тем не менее, идея рациональной организации гаражных комплексов вскоре нашла воплощение в московских работах архитектора, придав этому утилитарному типу зданий выразительность и художественную ценность.

По возвращении в Москву первым крупным заказом Мельникова стал проект автобусного гаража на улице Бахметьева, разработанный в 1926 году и завершенный к 1928 году. Здание предназначалось для парка автобусов British Leyland, приобретенных с целью модернизации транспортной системы стремительно развивающейся столицы. Концепция сооружения основывалась на новаторской инженерной схеме: шесть угловых въездных и выездных порталов, образующих параллелограмм, позволяли реализовать наклонную парковочную систему, благодаря которой автобусы могли заезжать и выезжать без необходимости сложного маневрирования.

С присущей ему архитектурной изобретательностью Мельников придал этому утилитарному сооружению классическую монументальность. Главный фасад оформлен строгой ритмикой входных порталов, каждый из которых обрамлен желобчатыми бетонными элементами — удачным решением, придающим конструкции своеобразную классицистическую выразительность. Все порталы объединены под единым фронтоном, в центре которого размещено название предприятия, а над входами расположены римские цифры. Эти детали одновременно выполняли функциональную и эстетическую роль. На фронтоне, прямо под линией кровли, были нанесены крупные печатные буквы с надписью «ВХОДНАЯ СТОРОНА», подчеркивающие организующую структуру здания. Однако со временем, когда строение утратило свою первоначальную функцию, многие из этих элементов были утрачены: их сочли ненужными для водителей, которым не требовалось указание въезда. Впоследствии гараж был переоборудован в ремонтную базу, а после его адаптации под музей входные проемы засыпали, восстановив при этом значительную часть исходного облика фасада.

Задний фасад решен в иной пластической логике: каждый портал выполнен как отдельный кирпичный объем, разделенный полосами остекления, обеспечивающими естественное освещение интерьера. Четыре центральных блока венчались крупными круглыми окнами.

Круг, как идеальная форма с глубоким символическим значением, стал важной частью эстетики Мельникова. Этот формальный прием сближает его с конструктивистами, среди которых был, например, Григорий Бархин, автор знаменитого здания редакции газеты «Известия» (1925–1927). Однако Мельников использовал круги с несравненной изобретательностью и последовательностью, превращая их в ключевой элемент своей архитектурной лексики. Впервые выразительное круглое окно появилось в его здании конторы Нового Сухарева рынка, построенном в 1926 году.

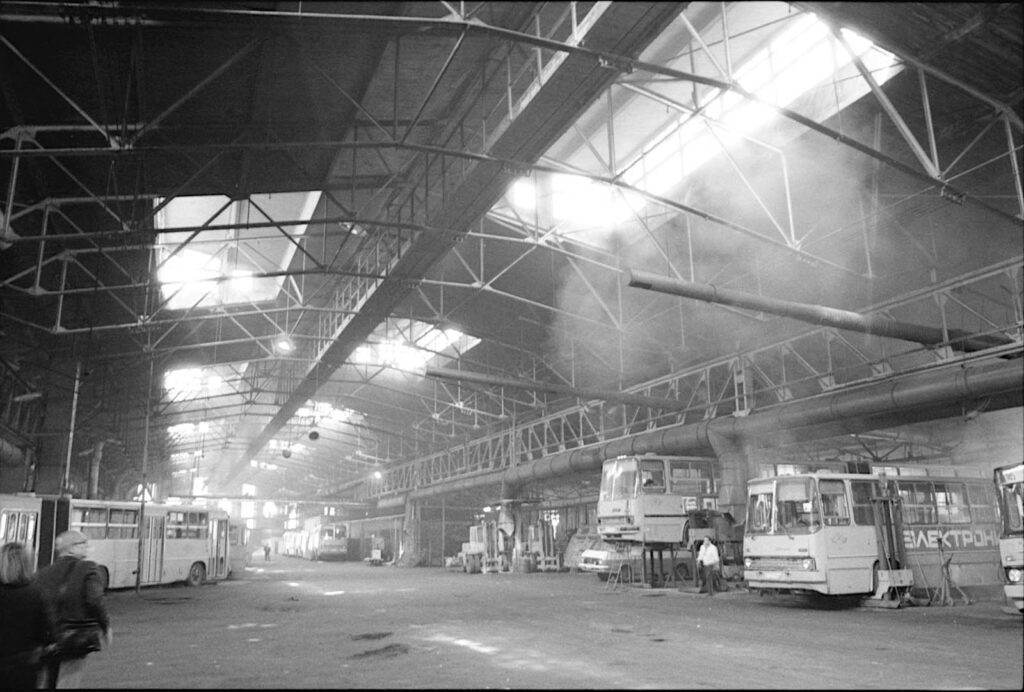

Внутреннее пространство гаража представляло собой обширный беспрепятственный зал, перекрытый мощными стальными фермами, созданными выдающимся инженером Владимиром Шуховым (1853–1939), признанным одним из величайших зодчих-инженеров своего времени. В июле 1994 года мне выпал редкий шанс сфотографировать интерьер этого сооружения, сохранивший значительную часть своей первоначальной структуры. Стоя внутри, я был заворожен масштабом и световой атмосферой пространства. Густой дым, поднимающийся от венгерских автобусов «Икарус», пересекался с лучами света, проникающими сквозь длинные световые люки. Этот эффект напоминал игру света в нефе средневекового собора, придавая индустриальному пространству почти сакральную величественность. Незабываемое зрелище!

Увы, конструкция здания к началу XXI века находилась в неудовлетворительном состоянии, что потребовало проведения масштабных реставрационных работ, завершившихся в 2008 году. Однако первоначальный этап восстановления не был должным образом контролируем, в результате чего утрачена значительная часть ценных архитектурных элементов, включая фрагменты металлических ферм Шухова. Первоначально в отреставрированном здании разместился музей современного искусства, а впоследствии оно стало домом для Еврейского музея и Центра толерантности, который сегодня является одним из ведущих культурных учреждений Москвы.

В 1926 году Мельников получил новый заказ на строительство крупного грузового гаража на Новорязанской улице. Подобно гаражу на улице Бахметьева, этот проект сочетал в себе энергию форм и инженерную продуманность: здание решено в виде полукруглой конструкции с примыкающим административным корпусом. Торцевые фасады полукруглого объема акцентированы вертикальными стеклянными полосами и круглыми окнами, встроенными в угловые элементы портального фасада. Как и в предыдущем проекте, систему металлических ферм для перекрытия здания разработал выдающийся инженер Владимир Шухов. Гараж был рассчитан на обслуживание и размещение около 200 грузовиков, закупленных в Германии. В 1948 году комплекс переоборудовали в автобусный парк, ставший одним из ключевых транспортных узлов города. Он выполнял свою функцию вплоть до 2009 года, после чего здание было адаптировано под основную площадку Московского музея транспорта.

Средства, полученные за проекты гаражей и другие работы, позволили Мельникову осуществить давнюю мечту — построить собственный дом, который одновременно служил бы ему и мастерской. Таким образом, его утилитарные здания стали своеобразным трамплином для создания одного из самых значительных памятников архитектуры XX века. Дом-мастерская Мельникова, возведенный в 1927–1929 годах на небольшом участке в одном из переулков Арбатского района Москвы, представляет собой уникальную композицию из двух пересекающихся цилиндрических объемов, возведенных из лепного кирпича. Входной фасад подчеркнут большим прямоугольным остеклением, вписанным между двумя вертикальными пилонами. Даже в сравнительно свободной атмосфере конца 1920-х годов строительство индивидуального жилого дома было редкостью. Однако благодаря международной известности архитектора и экспериментальному характеру проекта он получил возможность реализовать этот замысел.

Дом Мельникова принадлежит к числу тех выдающихся произведений архитектуры, которые выражают художественное кредо их создателей, подобно дому Роби Фрэнка Ллойда Райта или вилле Майреа Алвара Аалто. Однако этот проект не имеет аналогов: его облик резко контрастирует с геометрией модернистских домов Райта, Геррита Ритвельда и Ле Корбюзье.

Хотя этому выдающемуся архитектурному шедевру будет посвящено отдельное рассмотрение, в интерьере заслуживает внимания изысканная световая организация, создаваемая 64 шестиугольными окнами, являющимися одной из ключевых особенностей конструкции. Модулированный свет, проникающий в разные части дома — от спальни до мастерской, — становится важнейшим декоративным элементом пространства.

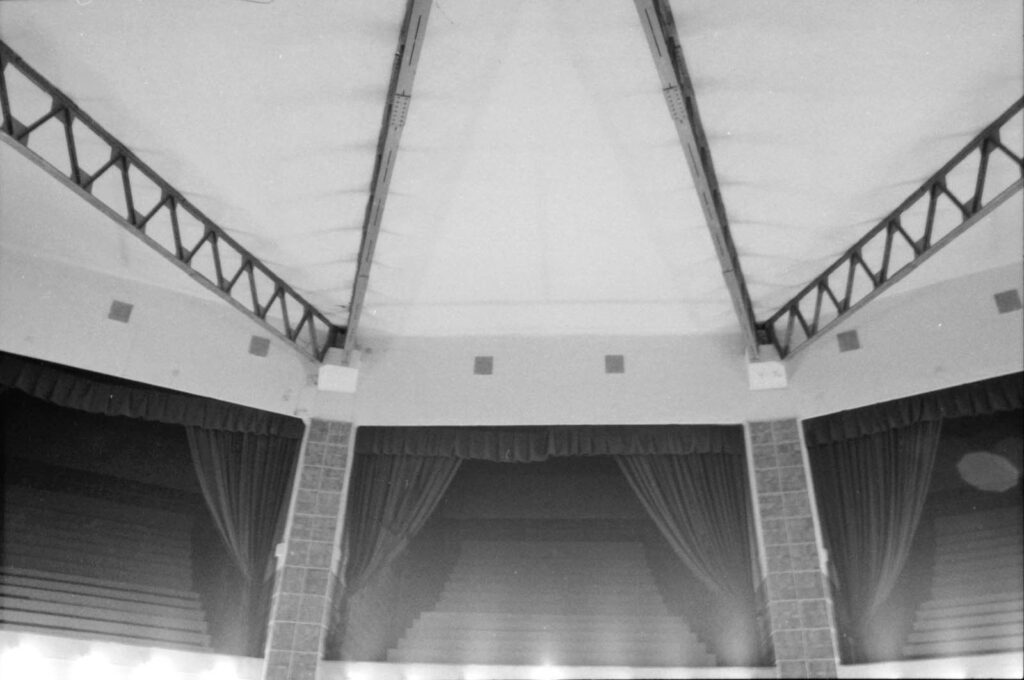

В тот же период (1927–1929) Мельников спроектировал несколько рабочих клубов — уникальных для раннесоветской эпохи общественных центров. Среди них особое место занимает Русаковский клуб Союза муниципальных служащих, отличающийся тремя мощными консольными выступами, которые словно прорезают пространство, выступая из плавного изгиба главного фасада и сужаясь в глубине здания.

Этот выразительный композиционный прием не только создает динамичный силуэт, но и отвечает практическим задачам: выступающие клинья увеличивают внутреннее пространство, позволяя разместить наклонные ряды зрительного зала.

Подобный подход, доведенный до предела экспрессионистской пластики, переворачивает традиционное представление о массивности конструкций, создавая впечатление, будто здание «выворачивается» изнутри наружу. Однако со временем сооружение пришло в запустение, а его оригинальные элементы постепенно утрачивались. На протяжении почти четырех десятилетий я фиксировал его состояние, наблюдая, как оно медленно разрушается. В 2015 году была проведена масштабная, но не во всем точная реставрация.

В отличие от Русаковского клуба, клубы «Каучук» и «Буревестник» тяготеют к конструктивистской традиции и перекликаются с работами таких мастеров, как Илья Голосов, особенно в смелом сочетании криволинейных и ортогональных форм, а также в использовании цилиндрических объемов.

Клуб «Каучук», построенный в 1927–1929 годах для одноименного резинового завода, имеет фасад в форме четверти круга, расчлененный вертикальными оконными лентами. Однако наиболее выразительной деталью является внешняя лестница, словно зависшая в воздухе, которая плавно поднимается от цилиндрического входного объема на углу здания.

Это эффектное решение позволило максимально эффективно использовать внутреннее пространство, хотя остается вопрос, насколько оно удобно в условиях ненастной погоды. В настоящее время рассматриваются проекты его реконструкции.

Клуб «Буревестник», построенный в 1928–1930 годах на территории обувной и кожевенной фабрики, решает сложную задачу работы с узким и неудачно расположенным участком. Мельников разработал вертикальную многофункциональную структуру, которая ступенчато поднимается к задней части здания, создавая впечатление динамичного восхождения. В композицию клуба архитектор включил выразительный четырехэтажный цилиндр, примыкающий к ступеням главного входа, с фасадом, разделенным на пять оконных сегментов в виде лепестков.

Не менее выразительное использование динамики форм можно наблюдать в проекте, созданном Мельниковым в 1927 году для мылокосметической фабрики «Свобода». Композиция здания строится на эффектном расположении боковых лестниц, ведущих к главному входу, который отстоит от основной плоскости фасада и соединяется с ним изогнутым вертикальным объемом.

Верхняя часть здания подчеркнута широкой горизонтальной полосой окон, плавно переходящей к угловым торцевым блокам, что придает сооружению ритмическую завершенность. Завершенное в 1929 году, это здание стало, пожалуй, лучшей демонстрацией мастерства Мельникова в создании контрастных архитектурных форм, наполненных внутренней динамикой. Внешний облик фабрики был тщательно восстановлен, однако ее интерьеры подверглись значительным изменениям.

Не менее оригинален и проект Клуба имени М. В. Фрунзе, заказанный Союзом химиков для рабочих Дорогомиловского химического завода. В его архитектуре Мельников мастерски использовал диагонали и пересекающиеся объемы, создавая динамичную пространственную композицию. Строгий, даже брутальный облик этого здания вызывает ассоциации с его ранним шедевром — деревянным табачным павильоном «Махорка», построенным в 1923 году для Всероссийской сельскохозяйственной и ремесленной выставки в Москве. В проекте клуба наклонная нисходящая диагональ центрального фасада создает иллюзию глубины, меняя привычное восприятие перспективы.

С началом 1930-х годов, когда советская архитектура стала возвращаться к традиционным формам, этот процесс, возглавляемый Жолтовским и Щусевым, привел к постепенной изоляции Мельникова. Его конкурсные проекты, такие как Дворец Советов (1932) и небоскреб Наркомтяжпрома (1934), выглядели смелыми декларациями художественной свободы, выходящими за рамки традиционных требований функциональности и строительной практичности.

Последние крупные проекты Мельникова вновь были связаны с его ранними успехами в области проектирования гаражей. (Где еще архитектурное новаторство могло найти столь неожиданное выражение в утилитарной функции?) Многоэтажный гараж «Интурист» (1932–1934?), спроектированный Владимиром Курочкиным, разрабатывался в рамках архитектурного бюро № 7 Моссовета, которым до 1938 года руководил Мельников. Именно он предложил оригинальное решение главного фасада: массивный круг, вписанный в плавно изогнутый объем, символизирующий движение и путешествия. Любопытный исторический факт: в 1937 году, в разгар репрессий, по распоряжению Николая Ежова здание было передано от «Интуриста» в ведение НКВД, чьи нужды стремительно расширялись. Уже через год сам Ежов был смещен с поста главы ведомства.

Последним реализованным проектом Константина Мельникова стал гараж Госплана — главного государственного планового учреждения, отвечавшего за экономическое развитие СССР. Построенное в 1934–1936 годах, это здание демонстрирует присущее архитектору тонкое чувство юмора, выраженное в пластике фасада. Главная его часть представляет собой вытянутую горизонтальную ленту окон, за которой размещались парковочные пространства, а завершается фасад эффектной двухэтажной округлой объемной композицией, напоминающей автомобильную фару.

Этот элемент дополняется четырехэтажным корпусом, предназначенным для мастерских и административных помещений, оформленным зубчатыми желобчатыми панелями, напоминающими радиатор автомобиля. Первоначально этот фрагмент был окрашен в белый цвет, создавая иллюзию каменной кладки, хотя вся конструкция выполнена из оштукатуренного кирпича. Каждая деталь здания продумана таким образом, чтобы передавать связь между внешними формами и внутренним функциональным устройством.

С 1936 года Мельников подвергался острой критике за «формализм» со стороны официальных советских архитекторов, в том числе Алексея Щусева, который ранее поддерживал его творчество. Будучи отстранен от профессиональной деятельности, он оказался в сложном материальном положении. Несмотря на это, он и его семья пережили не только сталинские чистки, но и тяжелые годы Великой Отечественной войны. 23 июля 1941 года взрывная волна от бомбардировки разрушила значительную часть окон его дома-мастерской.

В 1949 году Мельникову предложили преподавательскую деятельность, сначала в Саратове, а затем в Москве, где в 1952 году он получил звание профессора. В 1965 году ему была присвоена степень доктора архитектуры, и в последующие годы он стал свидетелем постепенного возрождения интереса к своим идеям.

Глубокий мыслитель и новатор, Мельников неустанно искал новые пути соединения архитектуры с психологией восприятия пространства. В его проектах отчетливо прослеживался интерес к исследованию кинетики и взаимодействию человека со средой. Примером такого подхода стал его концепт экспериментальной спальной среды, созданный в 1929 году в рамках проекта «Зеленый город», а также проект памятника Христофору Колумбу, разработанный в том же году, который отразил идеи, ранее поднятые Владимиром Татлиным в его знаменитом «Памятнике Третьему Интернационалу».

После долгих лет борьбы с хроническим лимфолейкозом Константин Мельников скончался 28 ноября 1974 года в возрасте 85 лет. Он был похоронен на Введенском кладбище в Москве рядом со своей женой Анной, ушедшей из жизни в 1977 году, и сыном Виктором, который скончался в 2006 году в возрасте 91 года. При поддержке Музея архитектуры его наследие продолжает жить, оставаясь неотъемлемой частью истории мирового зодчества.

Русский авангард в объективе Уильяма Брумфилда : К 80-летию мастера

Новая книга Уильяма Брумфилда, крупнейшего американского специалиста по истории русского зодчества, профессора университета Тулейн в Новом Орлеане, посвящена архитектуре советского авангарда. Его фотографии фиксируют непростую судьбу сооружений 1920–1930-х годов: их неприглядное старение, а в отдельных случаях и полный упадок, более или менее удачные реставрации первых лет моды на искусство этой эпохи.

Издание включает более 200 фотографий, сделанных с 1970 по 2018 год во время поездок по СССР и России, и представляет архитектуру авангарда Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска, Хабаровска и других городов.