Текст и фотографии Уильяма Брумфилда

Древний город Владимир на Клязьме сегодня представляет собой промышленный и административный центр среднего масштаба (население около 350 000 человек), расположенный в 190 км к северо-востоку от Москвы. Однако в XII–XIII веках он имел все основания претендовать на статус главного города обширной территории, ставшей впоследствии сердцем России. Долгое время датой его основания считался 1108 год, когда великий князь Владимир Мономах из Киева воздвиг здесь крепость, укрепив свою власть над землями Суздальской области. Эта дата, однако, была подвергнута сомнению: ряд исследователей, опираясь на позднесредневековые источники, утверждает, что поселение возникло уже в 990 году и связано с деятельностью великого князя Владимира Святославича из Киева. В 2016 году городская администрация утвердила именно эту версию, что сделало 2016-й годом официального празднования 1035-летия Владимира.

К 1160-м годам князь Андрей Боголюбский, внук Владимира Мономаха, утвердил Владимир в качестве центра своих обширных владений на северо-востоке средневековой Руси. Стремительный рост политического и экономического значения города нашёл воплощение в строительстве ряда внушительных храмов из «белого камня» — разновидности известняка. Первым из них стал собор Успения Богородицы (1158–1160), заказанный Андреем Боголюбским как главный храм города. Возведённый в пределах укреплённого кремля, он соответствовал архитектурной традиции киевских и новгородских церквей того времени. Однако использование тщательно тесаного белого камня придало сооружению особый, самобытный характер, который стал отличительной чертой владимирской архитектуры XII века.

После пожара 1185 года, уничтожившего значительную часть города, князь Всеволод III, сводный брат Андрея Боголюбского, распорядился восстановить сильно пострадавший Успенский собор. Строители Всеволода сохранили обожжённые стены прежнего здания, использовав их как ядро новой постройки, и пристроили обходные галереи с северной, западной и южной сторон. На востоке апсида с главным алтарём была возведена заново, при этом её глубина была значительно увеличена. Новые стены поднялись на два яруса, хотя и не достигали полной высоты первоначальной конструкции. Таким образом, архитекторы подчёркнули связь старого и нового, создав сложный, но гармоничный ансамбль. Итоговый облик собора, завершённого в 1189 году, явился выдающимся свидетельством инженерного искусства и художественного замысла.

Внешние стены отмечены на среднем уровне аркадным фризом и сравнительно скромным резным орнаментом. Сами стены обладают выразительным пластическим характером и завершаются изогнутой линией кровли, подчеркнутой декоративной металлической отделкой. Наиболее заметным изменением при перестройке собора стало добавление четырёх угловых глав. Эти работы превратили Успенский собор в одно из крупнейших каменных сооружений средневековой Руси. Будучи центром религиозной власти обширной Суздальской земли, храм одновременно являлся монументом могущества Всеволода III и культурного подъёма, который он поддерживал.

Вскоре после завершения работ по перестройке Успенского собора Всеволод повелел возвести храм во имя святого Димитрия Солунского. Сооружение, созданное между 1193 и 1197 годами, уступает в размерах Успенскому собору и по планировочной структуре напоминает церкви, построенные Андреем Боголюбским в 1160-е годы в его дворцовом комплексе в соседнем Боголюбове. Здание отличается богатым декоративным убранством: аркадный фриз делит его фасады на два яруса, верхний из которых облицован резным камнем.

Всеволод ясно осознавал, что архитектура способна служить средством утверждения власти. Средневековые русские князья стремились возводить крупные храмы не только как свидетельство своей религиозной преданности и поддержки Православной церкви, но и как демонстрацию силы и богатства. Резьба на фасадах Дмитриевского собора стала прямым воплощением этой идеи, начиная с изображения библейского царя Давида в верхней части западного фасада — главного входа в храм. Среди других представленных правителей — Александр Македонский, а также центральная фигура на южном фасаде, которую исследователи склонны отождествлять с царём Соломоном.

Наряду с изображениями богоизбранных правителей резьба включает фигуры Христа, многочисленных святых и персонажей Ветхого Завета. Ряд каменных блоков украшен орнаментальными композициями и геральдическими мотивами, среди которых особенно выделяются львы. Большой интерес представляет аркадный фриз, опоясывающий храм: промежутки между резными колоннами служат нишами для статуй святых.

Ещё одним выдающимся памятником XII века являются Золотые ворота, возведённые в 1164 году Андреем Боголюбским как главный въезд в город. Они и сегодня возвышаются в начале Московской улицы, главной артерии исторического Владимира. Несмотря на значительные перестройки, проведённые в последующие века, массивное известняковое ядро сооружения сохранилось. На террасе над аркой расположена церковь во имя Ризположения — решение, типичное для архитектурной практики раннего средневековья.

Среди других древних памятников Владимира выделяется Успенский монастырь, основанный на рубеже XIII века и нередко называемый «Княгининым монастырём» в честь своей главной покровительницы Марии Шварновны, супруги Всеволода III. Его главный храм, посвящённый Успению Пресвятой Богородицы, был перестроен на рубеже XVI столетия. Это выдающееся сооружение ныне возвращено Православной Церкви, а монастырская территория сохранила свой исторический облик.

Средневековый расцвет Владимира был прерван в декабре 1238 года, когда монгольское войско нанесло поражение русским силам и осадило город. После тяжёлой осады Владимир пал и более не смог вернуть себе прежнее могущество. С расширением Московского государства город постепенно утратил политическое значение. Однако величайшие из его памятников уцелели и на протяжении веков дополнялись храмами различных архитектурных стилей. Несмотря на утраты, понесённые в результате антирелигиозной политики советской власти, уцелевшие святыни и сегодня украшают каждый уголок Владимира.

Историческая часть города включает и обширные кварталы XIX века. С подъёмом российской экономики в конце XIX — начале XX столетия во Владимире возникло множество новых построек, отражающих все сферы светской жизни. Среди наиболее выразительных образцов — здания в стиле «русского возрождения», богато декорированные и репрезентативные, такие как бывшая городская дума и Краеведческий музей. Особое место занимает старообрядческая церковь Живоначальной Троицы, построенная в 1913–1916 годах архитектором Сергеем Жарковым в «неорусском» стиле, в котором ощутимо влияние модерна, в том числе его национальной, русской разновидности.

Как и многие российские города, Владимир понёс тяжёлые потери в катаклизмах XX века. Тем не менее, его наследие, и прежде всего архитектурное, представляет собой бесценное сокровище, художественная и историческая значимость которого выходит далеко за пределы национальных границ.

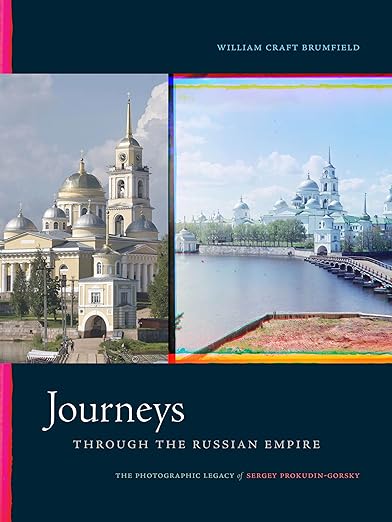

Книга Уильяма Брумфилда “Journeys through the Russian Empire” («Путешествия по Российской Империи») доступна на Amazon.

На рубеже двадцатого века фотограф Сергей Прокудин-Горский запечатлел Российскую империю, претерпевающую изменения вызванные индустриализацией и строительством железных дорог. Он разработал новейший для того времени метод создания цветных изображений на стеклянных пластинках. Его работы, запечатлевшие жизнь в императорской России, уникальны.

В 1918 году Прокудин-Горский уехал из России, забрав почти 2000 стеклянных негативов. В 1948 году Библиотека Конгресса США приобрела его коллекцию, которая стала важным источником для изучения дореволюционной России.

Уильям Крафт Брумфилд, ведущий специалист по русской архитектуре, начал работать с фотографиями Прокудина-Горского в 1985 году, курировал первую выставку в США и аннотировал коллекцию. В книге «Путешествия по Российской империи» он сопоставляет свои фотографии с работами Прокудина-Горского, исследуя сохранность архитектурного наследия России. Богато иллюстрированный том включает около 400 изображений, представляющих уникальное свидетельство двух выдающихся фотографов и их вклада в вопросы сохранения и культурной памяти.