Русские девушки исполняют народный танец в Нью-Йорке начала XX века. Молодёжь русской диаспоры с энтузиазмом сохраняла культуру на новом берегу.

В 1920-х годах Нью-Йорк стал вторым домом для тысяч беженцев из России. К 1930 году в одном лишь Нью-Йорке проживало около 500 тысяч русскоязычных – целый «русский город» внутри Америки. Среди них особую роль сыграли молодые эмигранты первой волны, чья энергия и ностальгия по утраченной родине сплотили диаспору и заложили традиции на столетие вперёд. 1925 год часто рассматривается как символический момент: именно тогда оформились первые молодёжные объединения русских изгнанников. Спустя сто лет можно сказать, что «Союз молодых русских эмигрантов» – неформальное сообщество юношей и девушек первой волны – во многом сформировал облик русской жизни в Нью-Йорке. Эта статья о том, как вчерашние гимназисты и юнкера, оказавшись на чужбине, сумели создать вокруг себя маленькую Россию и передать эстафету последующим поколениям.

Наследники белой эмиграции: первые организации молодёжи

После революции 1917 года и Гражданской войны в США хлынула первая волна русской эмиграции – преимущественно офицеры, студенты, гимназисты, скауты, кадеты, дети интеллигенции. В Нью-Йорке и других городах Восточного побережья они старались селиться компактно, «колониями», чтобы вместе противостоять ассимиляции. Уже в начале 1920-х годов по инициативе молодых появились русские спортивные, скаутские, кружки по интересам – от драматических студий до технических секций. Их главной целью было сохранение русской культуры, языка и веры вдали от Родины. Молодые энтузиасты понимали: если они не сплотятся, через поколение от русской идентичности может ничего не остаться.

Особенно популярным стало скаутское движение. Российский скаутинг, зародившийся ещё до революции, в эмиграции обрёл второе дыхание. В 1923 году молодые эмигранты возродили дореволюционное общество гимнастики и военной выучки – «Русское сокольство». Вскоре кружки «русских соколов» действовали по всему миру, включая США. К 1935 году в одной только Америке насчитывалось 350 обществ соколов с более чем 20 тысячами участников. Юноши и девушки в форме устраивали спортивные праздники, лагеря на природе, изучали историю России. Патриотическое воспитание стояло во главе угла: «борьба с денационализацией» считалась их миссией.

Одновременно в 1920-е годы зародилось несколько политических и религиозных молодёжных групп. Например, «Союз младороссов» – организация монархически настроенной русской молодёжи – был создан в 1923 году и проповедовал идею возрождения «молодой России» с опорой на национальные ценности. Младороссы выпускали газету «Бодрость» и другие издания, создавали студенческие и казачьи секции, привлекая молодёжь к общественной жизни. Хотя радикальные идеи младороссов принимали не все, сам факт их активности показывал: даже в политике первое послереволюционное поколение искало свой голос. Другим примером стало движение «Маяк» – Российское христианское общество молодых людей при YMCA. Основанное ещё в 1905 г. в Петербурге, в эмиграции оно возродилось как сеть молодёжных кружков при храмах и приходах. «Маяковцы» устраивали благотворительные вечера, лекции, помогали бедным – словом, несли христианскую мораль в светскую жизнь эмигрантов, избегая при этом политики. Это привлекало многих: общество давало молодёжи ощущение причастности к великой миссии – сохранению души России за океаном.

Нельзя не упомянуть и Русское студенческое христианское движение (РСХД), основанное в 1924 году в Праге бывшими белыми офицерами и студентами. Вскоре при РСХД возникла Национальная организация витязей – скаутско-воспитательное братство православной молодёжи. «Витязи» воспитывали подростков под девизом «За Русь! За Веру!», организуя лагеря, походы, изучение истории и народных традиций. Витязь должен был быть рыцарем без страха и упрёка – физически крепким, нравственно стойким и преданным России. Эти идеалы множились по всей диаспоре. Похожие дружины и союзы появлялись повсюду: скаутские отряды, юные разведчики, казачьи молодежные кружки, студенческие землячества. Всех их объединяло одно – убеждение, что они не навсегда в изгнании, что нужно жить так, будто возвращение на Родину возможно, и надо сохранить себя русскими до этого дня.

«Маленькая Россия»: жизнь диаспоры глазами молодёжи

Молодые эмигранты первой волны стремились не замыкаться в кругах “бывших людей”, а создавать живое сообщество, понятное и привлекательное для их сверстников. Так, в Нью-Йорке они учредили Русское литературно-художественное общество, проводили вечера поэзии и спектакли. В 1920-е в русском драмкружке на Манхэттене шли пьесы Чехова, Толстого, ставились оперы. В газетах того времени восторженно писали о «русских балах» в отелях Waldorf-Astoria и Metropolitan, где собиралась элегантная молодежь из бывших дворянских семей. Балы, концерты, школьные спектакли – всё это позволяло хоть на вечер забыть о тоске по дому и почувствовать себя частью большой русской семьи. Например, с 1933 года в Нью-Йорке ежегодно проводился Дворянский бал, куда приходили потомки известных фамилий в поисках единомышленников и в благотворительных целях. Можно сказать, молодёжь русской эмиграции создала собственную светскую жизнь в изгнании, продолжая традиции дореволюционного общества.

Повседневная жизнь тоже во многом крутилась вокруг русских центров. В православных приходах при церквях рождались кружки молодёжи, воскресные школы, спортивные команды. «Молодежь собиралась при храмах, учили русский язык, вместе отмечали церковные праздники – особенно Пасху и Рождество», вспоминали старожилы нью-йоркской диаспоры. При кафедральном Соборе Святого Николая на Восточной 97-й улице активисты организовали субботнюю школу для детей эмигрантов – там преподавали историю, литературу, Закон Божий. Многие из молодых добровольцев еще вчера были гимназистами или студентами, а теперь стали учителями для младших – из чувства долга перед культурой. Они же создавали скаутские дружины при приходах: летом ребята выезжали в лагеря – разбивали палатки, разводили костры, пели под гитару русские песни. «Общение осуществлялось только на русском языке. В каждом лагере была церковная палатка, службу нередко совершал священник», – отмечают исследователи о лагерях той поры. Такая среда позволяла подросткам, родившимся уже в Америке, прочувствовать связь с землёй предков. Неудивительно, что именно из этой среды вышли будущие священнослужители, учителя русского языка, руководители диаспоры.

Молодёжь первой волны также внесла вклад в создание русской инфраструктуры в Америке. В 1920-е в Нью-Йорке открылись русские кафе, книжные лавки, библиотеки. Ещё в 1910 году начала выходить газета «Новое русское слово» – сначала для старых трудовых эмигрантов, а затем и для белогвардейцев; эта газета издавалась непрерывно в течение целого века. Многие молодые эмигранты сотрудничали в ней как журналисты, переводчики, курьеры. Появились и новые издания: в 1925 году группа энтузиастов выпустила литературно-научный журнал «Зарница» – его делали совсем юные русские в Нью-Йорке, желая показать американцам богатство нашей культуры. Пусть журнал просуществовал недолго, сам факт его появления говорит о духовном подъёме в среде изгнанников.

Конечно, не всё было безоблачно. Со временем часть молодёжи устала ждать падения большевиков и начала интегрироваться в американскую жизнь. Кто-то сменил имя на более удобоваримое для американцев, кто-то женился на местной девушке и отошёл от русских дел. Но костяк общины держался именно на тех, кто прошёл через школы и кружки русской эмиграции. Они сохранили язык, веру и связи между собой и ко второй половине века стали опорой диаспоры. Когда в 1929 году Великая депрессия подкосила финансирование многих организаций, молодёжь не дала русской жизни угаснуть полностью. Бесплатно, на общественных началах, они поддерживали работу приходов, библиотек, помогали старшим с поиском работы. Взаимопомощь стала нормой: ещё в 1926 году было создано Российское объединённое общество взаимопомощи в Америке, куда вступили и многие юноши и девушки. Они навещали больных ветеранов Белой армии, собирали деньги в пользу беднейших семей, устраивали ёлки для детей. Такая самоорганизация еще больше сплотила новую волну русских американцев.

Эстафета поколений: от первой волны к настоящему времени

Время шло, юные эмигранты первой волны взрослели. Некоторые из них сумели сделать заметную карьеру в США – стали профессорами, инженерами, предпринимателями. Но даже достигая успеха, они не забывали о долге перед своей диаспорой. В 1940-е годы, когда в Америку прибыла вторая волна русских беженцев (на этот раз спасавшихся от сталинских лагерей и войны), именно «первая молодежь» встретила их наставниками и друзьями. К тому времени в Нью-Йорке уже работали русские храмы, школы, издательства, созданные усилиями предшественников. Новым эмигрантам было куда прийти – будь то воскресная школа или скаутский отряд. Так, в 1948 году в США официально возродилась Организация российских юных разведчиков (ОРЮР) – та самая, которую в 1917-м запретили большевики. В пригороде Нью-Йорка ветераны первой волны вместе с молодёжью второй волны основали скаутский лагерь «Царское Село» (в горах Адирондака), и каждое лето там собирались дети эмигрантов из разных стран. Под сенью сосен они давали клятву верности России, зажигали свечи памяти по погибшим товарищам, пели «Раздвигайся, народ честной…» – всё как когда-то их родители в далёкой юности. Эта традиция жива до сих пор: лагерь в Нортвилле ежегодно принимает потомков первой и второй волн, а с недавних пор и новых русских иммигрантов.

После падения СССР многие из внуков первой волны смогли наконец посетить историческую Родину. Они привезли в Россию те ценности, что хранили в эмиграции. Например, русское зарубежное скаутское движение помогло возродить скаутов уже в современной России: в 1990-е ОРЮР организовала первые лагеря и слёты на Родине, передав накопленный опыт воспитания молодёжи. Также и Русское студенческое христианское движение продолжает работать – теперь уже и в Москве, и в Санкт-Петербурге, где молодые люди изучают Евангелие и русскую философию, как когда-то их предшественники в Париже и Нью-Йорке. Историческая заслуга первой волны состоит в том, что она удержала нить времён, не дала ей окончательно порваться. Через все испытания – депрессию, войну, холодную войну – молодое поколение белой эмиграции пронесло любовь к Родине и смогло передать её дальше. Эту любовь они воплотили не в пустых словах, а в созданных ими общинах, храмах, школах, книгах и песнях.

Сегодня, в 2025 году, русская диаспора Нью-Йорка насчитывает по разным оценкам до 600 тысяч человек, что составляет около 8% населения мегаполиса. Конечно, нынешние «русские нью-йоркцы» – уже потомки и третьей, и четвёртой, и даже пятой волн эмиграции. Многие из них приехали в XXI веке как высококлассные специалисты, студенты или учёные. Они быстро осваиваются, чаще уже говорят по-английски, живут рассредоточенно. И всё же культурный код, заложенный первой волной, ощутим до сих пор. В Бруклине существует район Брайтон-Бич – знаменитая «маленькая Одесса» – где на улице слышна русская речь, а вывески магазинов на кириллице соседствуют с английскими и китайскими. Работают русские рестораны («Кавказ», «Татьяна», «Гамбринус»), книжные магазины и библиотеки. Издаётся несколько русскоязычных газет, действует популярный сайт Runyweb для объединения русской молодёжи Америки. По большим праздникам – Дню Победы, Рождеству, Дню России – в Нью-Йорке проходят встречи и концерты диаспоры. Молодые русские американцы приходят туда с детьми, часто уже смешанных браков, и знакомят их с культурой предков. И когда на Брайтон-Бич поёт хор из православного собора или танцует ансамбль в сарафанах, история словно делает круг: примерно так же, сто лет назад, их прапрабабушки водили хороводы на русском балу в Старом Нью-Йорке.

По сути, первое поколение русской эмиграции создало в США фундамент, на котором держится всё последующее здание диаспоры. Эти юноши и девушки сделали невозможное: оказавшись без Родины, они Родину не утратили, а воссоздали её в новом мире. Через самоорганизацию, взаимопомощь и верность своим идеалам молодёжь первой волны превратила разрозненных изгнанников в сплочённое сообщество с богатой внутренней жизнью. Их примеру могли бы позавидовать любые современные НКО: не имея ни грантов, ни покровительства, они сумели наладить и досуг, и образование, и медийное пространство диаспоры. Сто лет спустя русская Америка по праву гордится своей первой молодёжью зарубежья. Память о ней – в названиях организаций, в мемуарах, в семейных архивах. Но главное – в тех неуловимых чертах, которые до сих пор отличают русскоязычную диаспору: образованность, культурная самобытность, духовные ценности. Эти качества – лучший памятник ребятам и девушкам из Союза молодых русских эмигрантов 1925 года. Свет их юности до сих пор озаряет русский Нью-Йорк, напоминая: «История иммигрантов – это история нас самих».

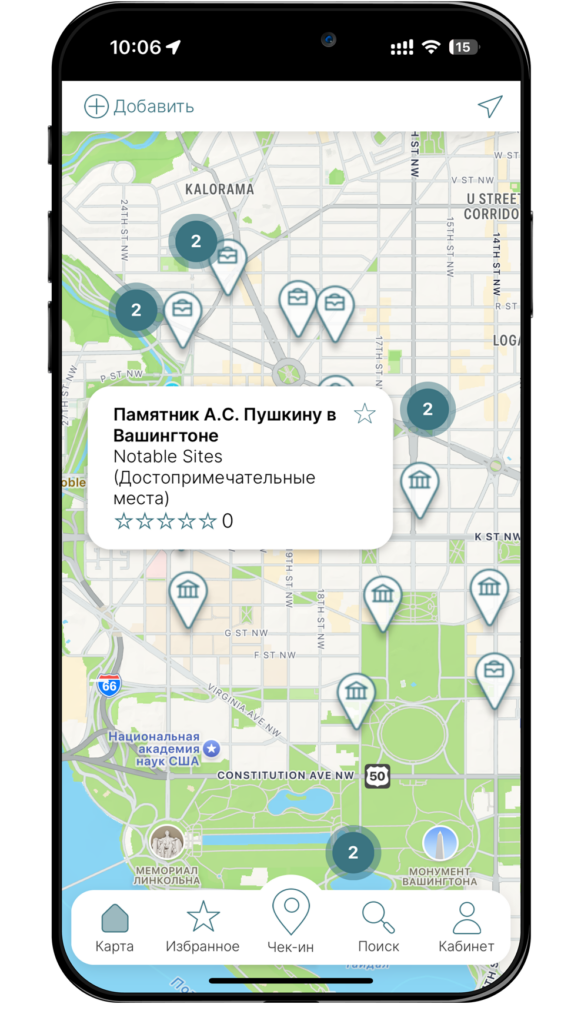

Открывайте сокровища русского культурного наследия с приложением «Жар-птица»

Познакомьтесь с уникальным наследием русского мира, которое живёт и процветает в Соединённых Штатах. От исторических церквей до памятников и музеев, приложение «Жар-птица» станет вашим проводником в удивительное путешествие. Теперь каждый объект русского культурного наследия в США доступен на карте, готовый рассказать свою историю.

Отмечайте посещённые места с помощью чекинов, делитесь впечатлениями, оценивайте состояние объектов и помогайте сохранять это богатство для будущих поколений. Ваш личный кабинет станет журналом достижений, где соберутся все ваши открытия. Исследуйте русское наследие через игровой формат, выполняйте квесты и узнавайте новое с каждым шагом.

Приложение открывает не только Америку — путешествуйте по всему миру, изучая объекты русского наследия, делитесь своими находками в социальных сетях и вдохновляйте друзей на культурные открытия.

Скачайте «Жар-птицу» 2.0 прямо сейчас и начните свое путешествие к русской истории, которая жива и актуальна по сей день.